[第10回(2002/06)] 復刻版『タスマニアの羊(小松英星、1993春秋社)』(2)

これからは、経済の規模と内容は、消費者としての個人の、

地球の将来をどうするかについての、意識的または無意識的な

決断によって左右されることになるのである。

その基本的な方向は、地球が最終的に安定化するまで、

変わることはないであろう。(第2章より)

第1部 新時代の幕開け

第2章 新事態の進展

景気循環の終焉

バブル経済の崩壊後に景気対策として打ち出された財政・金融政策が、次々と「空振り」に終わるのは、「個人消費についての真実」が読めていないためである。

個人消費を「正常化」に導いた「意識革命」は、なお進行する。その過程で個人消費は、大筋として「バブル消費」の対極の方向に動く。それは、内需拡大によって景気回復を図ろうとする経済政策に対して、「個人消費の壁」として立ちふさがる。

「壁」を作る大きい要素は「エネルギー消費」と「廃棄」である。したがって、生産・販売者側からみれば、「省エネ」と「リサイクル」がポイントとなる。個人消費は、流れとして、どこまでもそれを追求する方向に、「後戻りすることなく」動くであろう。

これは、経済政策に対して次のような制約を与え、伝統的な財政・金融政策による景気のコントロールを、ほとんど役に立たないものにしてしまう。

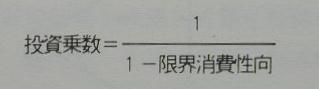

(1)今や所得の大小は、個人の消費行動を規定する主たる要因ではない。したがって、所得が増えたとしても、それを消費に回す割合は大きくない。経済学でいう「限界消費性向」が小さい。このような状態では、個人消費を活性化させようとして減税を行っても、その目的が達せられることはない。所得の増分は、主にローンの返済や貯蓄に充てられるであろう。

(2)賢明な経営者は、個人消費の態様の変化を、鋭敏に感知している。経済のメカニズムによって、最終需要たる個人消費が呼び起こされない以上、需要全般が上向くことはありえないことも承知している。したがって、先行的な投資が実を結ばず経営の足を引っ張る可能性を、いま経営者は最も危惧している。この状態では、公定歩合の引き下げによって、企業への貸出金利水準の引下げを図っても、企業の設備投資はほとんど増えない。すなわち、景気対策としての「低金利政策」は機能しない。預金金利と貸出金利との「適用のズレ」により金融機関は利益を得るが、それは不良債権の償却などに充当されて、消えてしまうであろう。

(3)前記のように、所得の増加分が消費に回らない(「限界消費性向」がゼロに近い)状態では、「公共投資」を行っても、その額の所得の増加をもたらすだけで終わってしまう。すなわち、増えた所得が消費に向けられ、その消費が他者の所得を増やすという連鎖によって、経済が拡大するという「乗数効果」がほとんど機能しない。つまり、経済学で次の式で表わされる「投資乗数」が「1」に近く、所得の波及的拡大を生み出さない。その上、「経済拡大→税収増」という経路が生じないために、公債の増発を原資とすると、先々の財政運営が一層苦しくなるだけである。

支出された公共投資が、限られた業種の限られた企業を一時的に潤すことは事実であるが、今の状況では、それはバブルの後始末などに消えてしまうであろう。

このような消費者行動の構造的な変化と経済運営の変調は、日本だけでなく、世界の先進国に共通の現象である。ただ日本では、バブルの山が高かった分、「学習」の効果が大きかった。アメリカなどに比べて、より広く深く浸透し、方向の揃い具合も際立っている。

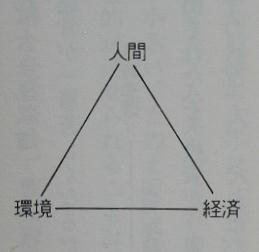

特筆すべきことは、人間の欲求と環境および経済との調和という二律背反的な命題に対する本格的な対応が、消費者という個人の主導によって動き始めたことである。

これからは、経済の規模と内容は、消費者としての個人の、地球の将来をどうするかについての、意識的または無意識的な決断によって左右されることになるのである。その基本的な方向は、地球が最終的に安定化するまで、変わることはないであろう。

バブル崩壊後の経済情勢に関しては、在庫調整などの進展により「景気の底入れ」は、いつかは来るであろう。しかしそれは、単にバブル経済の調整完了を告げるだけであり、従来のような好況フェーズへの入口にはならないであろう。その先に待ち受けているものは、依然として「正常な」消費パターンの継続であり、一つの方向への持続的な「シフト」であろう。

すなわち、資本主義経済がこれまで経験してきたような、典型的な景気循環は、見られなくなるであろう。同時にそれは、政府や中央銀行による景気調整機能の終焉を意味する。

なお、そのような一本道の流れに対する、「外乱」が全くないわけではない。その第一は、環境の制約を無視して、ひたすら工業化に走るアジア経済の動向である。第二は米国経済、すなわち雇用切捨によって業績を確保する企業と、高失業率・高個人破産率のなかで消費者信用を多用する個人消費とが織りなす米国の「アブノーマルな経済相」の行方である。第三は、日本の巨額の貿易黒字と、それに対する日本および相手国の対応である。

それらへのかかわりの程度によって、「シフト」のトレンドのなかでの「さざ波」の大きさが変わるであろう。

企業収益の変調と政府・自治体の苦境

バブル経済崩壊後の新たな状況は、企業と政府・自治体の双方に、未経験の課題を投げかけている。

多岐にわたるバブル経済の「負の遺産」の処理は、過去になかった経験である。加えて、底まで行ったら必ず反転して拡大に向かう、というかつての景気循環のパターンが崩れようとしている。その再現を漫然と期待して、それまでの「時間稼ぎ」だけの対応で済まそうとすると、永遠に「対策の終わり」が来ないという事態が起こりうる。

経済が拡大するためには、個人消費が拡大しなければならない。しかし、消費者としての個人は、大勢として、バブル崩壊後の「正常な」消費水準にとどまり、それを変えようとする試みに対して「個人消費の壁」を築いている。

こうして、バブル崩壊後の後始末に懸命に取り組みながらも、新しい事態への頭の切替えができないまま、「清算」がいつまでも終わらない企業が出てくるであろう。また、それが完了した企業やバブルと無縁であった企業も、今後はバブル経済の膨張期のような収益水準は望み得ず、「正常な」個人消費に対する「正常な」経済規模に見合う収益水準にとどまるであろう。

これは、税収、特に法人関係の税収に決定的な変化をもたらす。具体的には、国家財政の法人税、都道府県財政の法人事業税、そして市町村財政の法人市町村民税など、バブル経済の膨張期にそれぞれの歳入を急増させる要因となった諸税が減収となる。それは、一過性のものでは済まないであろう。このように、バブル崩壊後の「現実」は、企業にとっても行政にとっても、「期待」から大きく離れたものとなる。ところがその先の対応の仕方は、企業と行政とは、まるで異なるものとなりつつある。企業は、少なくとも「苦境」に正対し、そこから答を探り出そうとしている。ところが行政は、「苦境」に直面しようとせず、それを未来の方向に追いやろうとしている。これは、結果として、ますます「苦境」にのめり込むことになる可能性が強い。

企業と違って行政には、運営の成否を客観的に表わす指標がない。例えば、企業では、社債を発行しても収入(売上げ)が増えるわけではないから、その資金で経費を増やせば直ちに利益が下がる。ところが行政の会計方式では、公債の発行で得た資金は収入増であり、その分、その年度の歳出を増やすことができる。その代わり、公債の利払いや償還が将来の財政の圧迫要因になるが、それは10年から60年の長いタイムスパンでのことである。こうして、大義名分さえあれば、たとえそれが誤信にもとづくものであっても、公債の発行によって歳出を増やすという「無責任」を可能とする仕掛けが財政にはある。

日本の財政は、国家も地方自治体も、バブル経済の頂点に至るまでの好調な税収をよりどころにして、歳出を肥大化させてしまった。それに加えて、今度は税収が下がるなかで、歳出をいっそう増やして、バブル崩壊で落ち込んだ景気の立直しを図ろうとしている。

現実に国家財政では、税収が1992年度まで2年続きの前年割れとなっている。このなかで歳出を増やす主な手段は、国債の増発である。これは、いわゆる「建設国債」であるが、その定義は国会がその気になれば自由に変えられるので、実質的にいわゆる「赤字国債」との違いがあるわけではない。確かなことは、国の長期債務が増えることである。その利払いは、1993年度の歳出予算で、16%を占める。これは、深刻な財政赤字で苦しんでいるアメリカより多い。

一方、地方財政も似たような状況にある。1993年度の都道府県予算で、全体として税収は10%近い減少となっている。このなかで歳出を増やすため、地方債を4割強も増やし、更に自治体の貯金に相当する各種基金の残高の3割強を一挙に取り崩して歳入に繰り入れている。個々の自治体でみると程度の差はあるが、都道府県、市町村を問わず、判で押したような傾向となっている。もともと「3割自治」などと言われる体質であるから無理もないが、国の方針に添って各自治体が、何の自主性もなく「同じ道」を歩む姿は、異様な光景ではないだろうか。

これはどう見ても、「財政のバブル」である。バブル崩壊の後始末に、別のバブルを用意することしか知恵がないことを示している。

それも、結果がどうなるかについて、確かな展望があるわけではない。先々の財政運営の見通しについて、十分な説明が用意されているわけでもない。ともかく「めくら滅法やってみよう」というスタイルの、公的資金のバラマキである。このような泥縄式のやり方は、綿密な計画にもとづいて時と場所を選んで行われるものに比べて、確実に将来に残る効果的な資産形成とはなりにくいものである。

とりあえず誰の懐も痛まないので、このようなやり方が看過される。しかし、将来の世代への負担は確実に残る。過去の景気回復のパターンが再現しなければ、財政は、一両年のうちに運営に苦しみ始めることになる。もし、再現するとすれば、金利水準や財政支出のお膳立てからみて、「バブルの再現」となるであろうが、それは起こらない。なぜだろうか。

これまでのように経済をどこまでも拡大し続けることは、「地球の限界」のため、もはや許されないことは明らかである。どこかで、何かがブレーキをかけなければならなかった。そしていま、消費を通じての個人の行動が、その役割を果たし始めたのである。

したがって、「この時代」に企業と行政がやるべきことは、「内需拡大の亡霊」にすがることではなく、「新しい雇用システム」を追求することである。そのためには、企業理念そのものが変わっていかなければならない。

また、貿易のインバランスの是正についても、内需拡大に代わる、新しい「共生」の在り方を見出さなければならない。(第1部第2章 完)

☆

(原著)おわりに

人びとの意識の奔流が、巨大な時代の潮流となって、ひとつの方向に流れている。すべての人が、それぞれが乗っている舟と共に、流れの方向に運ばれつつある。

社会の中でひと握りの「牢固な分離思考者」も、その例外ではない。ただ、流れの広さに対して視点があまりにも低いために、流されていることに気づかないだけである。そして、舟のスクリューを回した分だけは、へさきの方向に進んでいると思っている。実際は、舟の回りに渦を作っているに過ぎないが。その渦が摩擦となり、社会に混乱を起こし、新時代への移行を遅らせている。

この人たちが流れに気づいて、へさきをその方向に向ければ、すなわちすべての舟の向きが揃えば、新しい均衡が生れて混乱は収束する。そして、新時代への移行が加速される。

環境は、地球という「エアドーム」に住む人類にとって、天井の幕のようなものである。経済の規模を拡大すればするほど、「内圧」が上がって幕が膨らむ。しかしその幕は、どこまでも膨らみ続けることができるわけではない。程遠くないところに「弾性の限界」があるであろう。それが簡単に破れないのは、地球が人類に与えている慈悲である。同時に、折りに触れて幕がバタバタと揺れるのは、人類への警告である。

人間と環境とのかかわりの主軸は、「経済活動 ― エネルギー消費 ― 排出」である。「経済のスケールダウンは困る」、「縮小均衡は避けたい」などと言いながら、脇道を探そうとしても、その道は迷路のようなもので、未来につながる出口はない。現実には、そのようにして迷路にはまり込んだプロジェクトが山のようにできており、それが誤解と混迷の供給源になっている。

しかし、「主軸」に正面から取り組み、その軸を安定化させない限り、未来についての保証を得ることはできない。

地球と、それが生み出した人類を含む種の永続を望むなら、今世紀最後の十年を「地球を気遣うフリをした時代」で終らせてはならない。

☆

(原著)あとがき

私たちが、日常生活、ビジネスそして行政の対象としている今の現実は、すべて私たちの意思が創ったものです。つまり、現実は、私たちの思いの写し絵です。

その意思の底流にあるのは、「未来の可能性を奪うものは、要らない、求めない」という思いであるとみられます。

だれひとり、この現実を創るのに参画していない人はいません。

今の現実が異質なものにみえるとすれば、それは単に、現在の社会・経済・政治機構とそれに連なる日常の活動が、私たちの意識の変化の速さに追随できていないことを意味するにすぎません。

この認識に立てば、今の現実が気に入らないとか、力を加えて変えてみようなどと考えるのは、およそ見当違いだということになります。これを変えようとするどんな政策手段も、「空振り」となるのは当然のことです。

この点についての誤解が、現在の日本および世界の、社会・経済・政治の混迷の根源にあります。とりわけそれは、地球環境と経済との関係に典型的に現れています。

それらをきちんと解きほぐして、人類の未来につながる一筋の道を見つけ出すのが、この著作の目的でした。

今日、私たちが抱えている課題は多岐にわたりますが、それらのすべてが相互に関連し、全体としてひとつの体系となっているので、個別のテーマの中からは正しい答が出てこないことは明らかです。経済も、言うまでもなく、それ自体で閉じたシステムではありません。

そこで、「この時代」の重要な課題のすべてについて、ひとつの視点(これを「連環の視点」または「地球からの視点」と名づけました)から、見直してみることが必要となりました。

実際にこれをやってみると、どんなに細分化され専門化した分野でも、視点の軸さえきちんと固定しておけば、正しい答は、ごく自然に、すらすら出てくることが分かりました。それらの答は、すべて同じ方向に揃います。つまり、地球と人類の未来の方向を指します。

その結論は、これまで一般に信じられてきたことに一致しないように思われるかもしれません。しかしそれは、私たちが既に決断し、目指している方向なのです。

今求められるのは、この簡単な真実に目を開くことです。個人、企業そして行政の、それぞれの立場においての正しい対応は、そこから自然に生れてくるでしょう。

本著の筆を起こしたのが1992年の秋、そして1993年の春に脱稿しました。その後、時間とともに、日本および世界の動きは、本著の主旨にますます近づいてきているようにみえます。

このような視点からの論議が、いっそう深められ、混迷の霧が晴れていくことを期待しつつ、筆を置きます。

1993年秋分の日に

小松英星

☆

上記のように、1993年に出版した『タスマニアの羊』の「おわりに」に、《今世紀最後の十年を「地球を気遣うフリをした時代」で終らせてはならない》と書きましたが、21世紀の今日(2002年9月2日)も、「フリをするための行事」が各国の首脳を集めて行われようとしています(南アフリカで9月2日に始まる「持続可能な開発に関する世界首脳会議」、通称「環境開発サミット」)。

1992年6月にリオデジャネイロで開催された第1回「環境開発サミット」以来、この10年間に行われたことは不毛の議論ばかりで、アメリカと日本を筆頭に実質的な対策は放置したままで、状況が更に悪化したことは誰も否定できない事実です。そして今年の「サミット」でも、(先進国の「CO2排出問題」を、途上国の「貧困問題」などにすりかえる小細工によって)核心の部分については、何の進展も見ない結果に終わるだろうということが予見できます。そして「サミット」の前途にも、行き詰まり以外のものは有りそうにありません。それは、「サミット」参加者たちの基本認識が、誤謬に満ちているからです。

参加者たちは、地球は人間の独占物だという誤信を根底に持っていて、「地球の意向」を忖度(そんたく)することなど思いもよらないようにみえます。そして、経済をどこまでも成長させ続ける必要があるという固定観念を捨てる気遣いはありません(先進国のすべてで、「景気」というものが「絶滅」したことは、もはや明白なのに)。その結果、「(思い込みとしての)経済成長」に必要な「排出枠」を、いかに自国に有利に獲得するかが、関係者の主たる関心事になってしまうのです。

「地球の問題」それに派生する「経済の問題」について、各国の為政者(そして各政党)の意識や行動が、表面の言動とは裏腹に、ますます地球から収奪し地球を疲弊させようとする方向に奇妙に揃いすぎている点は、背後でそれを操る力が働いていると想定すれば納得がいきます。しかし、これについての真実がどうであっても、世界の政治・経済の状況が、劇的に変わるのは時間の問題です。

これからの「地球の問題」は、「アセンションへの地球の選択」が主軸になるでしょう。地球は、一点の曇りもない完全なアセンションを達成するという強い意志を持っているようです。この状況下で、地上の人類が選択できることは、地球の決意に賛同しそれを支援すること、そして地球と共にアセンションすることを目指すことしかありません(そうでなければ、遠からず地球を去ることになります)。国家として、また個人としての望ましい対応は、それから自然に出てくるはずです。

[「アセンション・オンゴーイング」の目次(contents)]

[ホーム]

Copyright© 1993, 2002 Eisei KOMATSU