[第9回] 復刻版『タスマニアの羊(小松英星、1993春秋社)』(1)

行政は、みんなの意思が創っている「消費不況」を変えることはできない。

「不況対策」を続けるかぎり、いつまでも「不況」の中にいることになる。

「消費(の質・量の現況)は正常」という認識のもとに、

新しい時代の在り方を追求するようになったとき、

初めて「不況」から解放される。(第1章より)

第1部 新時代の幕開け

第1章 曙光

個人消費の真実

日本における、バブル経済崩壊後の経済政策の「迷走」の原因は、「個人消費の真実」についての誤認にあることは、もはや疑う余地がない。

同じことを何度やっても「空振り」に終わるときは、どこか本質的な部分に間違いがある、と考えるのが常識ではないだろうか。

「不況」が長引く最大の原因が、個人消費の「低調」にあるとする見方については、ほぼ完全なコンセンサスがとれている。また「低調」の要因を、株価や地価崩落による「逆資産効果」に求める説明は、時間とともに影をひそめてきた。

今では、「消費は、バブル部分が削げ落ちて正常に戻った」、「消費者は、必要なものを必要な時期に購入し、支払う価格に見合う実質的な価値を重視する、という当然のことをしているにすぎない」、したがって「企業は、このような消費者マインドの構造的な変化に適応できるように、経営の中身を変えていかなければならない」といった状況判断が主流となっている。

「迷走」が始まるのは、その先である。

地球の資源、エネルギーそして環境の現状に照らせば、そのような消費の傾向は歓迎するべきことであり、新時代の「夜明け」を感じさせる。それをいっそう定着させる方向に、政策的誘導が行われても不思議ではない。

実際には、その逆の方向の「努力」が行われてきた。そして、ことごとく「空振り」に終わった、とみていいのではないだろうか。

「個人消費の真実」がつかめていないこの方向は、やればやるほど泥沼にはまっていく。この「国家的浪費」を、出尽くして何もなくなり、莫大な負債だけが残る状態になるまで、反復させてはならない。

いま起こっている事態は、これまで経験したことのない、歴史上初めてのことではないか――少しずつ、このような「疑念」が広がりつつある。しかし、その実態が何であるかについて確信が持てない、それより目先のことで頭がいっぱいで、それを突き詰めて考えてみるゆとりがない――これが現在の大勢であろう。

結論を先に言えば、「個人消費の真実」は、表面から観察できる内容以上のものである。それは、世界の先進国で同時に進行しつつある、巨大なトレンドの部分的表現にすぎない。根源では、西欧文明が築き上げ全世界がフォローしてきた、「モノ主流の文明」からの離脱が始まっている。

それは一挙に爆発するような変化ではないが、燎原の火のようなその勢いは、おそらく大多数の想像の域を超えている。

その状況証拠は、少なからずある。

消費者が物的消費水準を維持しようとするため、不況時には消費性向が上がって景気の下支えをする、というこれまでのパターンが崩れている。何よりも、すべての先進国で、どんな政策手段によっても個人消費を喚起させることができず、また企業のどんな働きかけも、マクロの結果としては、何の変化ももたらさない、という「実績」がある。

その根底に何かあるはずだ、と直感的に理解できれば十分であろう。実情に合う説明は、それしかない。それ以上の説明は、時間の経過が作ってくれるであろう。

それではなぜこのような認識が、日本ばかりでなく世界の主要国で、いま現在、共通認識となっていないのだろうか。

判断を誤らせる状況は無数にある。

ひとつには、人々の「意識のレベル」での変化が先行し、なお変化の途上にあるので、表面的な観察の網にかかりにくいという事情がある。また、過去の思考習慣、行動様式の残滓が、社会のさまざまな局面に顔を出すので、変化の本質がとらえにくくなっている。更に誰もが、意見を開陳するときには、自分自身の五年間の変化を省察することをしないで、他の人びとが都合よく(消費を増やす方向に)動いてくれるという勝手な筋書きを作る。これが、自分自身をも騙す働きをする。

これに加えて、人の心の中に、バブルのころは何もかもうまくいったという「記憶」がある。バブルの後遺症に苦しむ「状況」がある。過去にできたから、今回も行政の力で何とかできるのではないか、という「願望」がある。都合の悪いことは聞きたくない、信じたくない、という「心情」がある。そして、経済成長やGNPへの抜き難い「呪縛」がある。

総じて、旧思考からの「脱皮」が遅れている者ほど声が大きい、というのがこの世の姿である。そのため、注意していないと、あたかもその声が正統的な見解であるように錯覚してしまう。

しかし、みんなで創った「現実」ほど確かなものはない。すべての思惑を超えて、それは厳然と存在する。「現実」を素直に受け入れることから始める以外に、未来への出口はない。

さて、「モノ文明」への決別が進行しているとすれば、「モノ」の生産と流通を主体として企業構造を造り上げてきた個別企業が、新しい事態に対応していくには、せいいっぱいやったとしても限界がある。

人びとが欲しいものがないのだから「消費不況」になったのであり、これを克服するため企業は、「需要創造」に結びつく新しい商品を開発し、市場に投入しなければならない――という「企業努力不足論」は、一見、説得力があるようにみえる。

しかしその路線は、特定の企業に一時的な「戦果」をもたらし、同一業種内でのシェアの変動を起こすことはあっても、国家全体としての問題解決になるわけではない。

答は、新しい状況への確かな認識をもとに、社会全体が変わっていく以外にない。

その場合、人間が生きていくために欠かすことのできない諸要素(「ベーシック・ヒューマンニーズ」……新時代のそれは、「医・食・住」プラス「情報」であろう。「医」は「健康維持」と読み替える)を主体に、社会・経済・行政の枠組みを再構築していかなければならない。

その一環として、例えば、三割を切るまでに下がった日本の穀物自給率を是正し、過去50年間に従業者が85%減少するという先進国最大の「シフト」の結果、労働力の高齢化により壊滅の日が近い日本農業を蘇生させるために、食糧生産の分野に労働力の大幅な「逆シフト」が実現するような、新しい枠組みが造られなければならない。

今の状況において、それらが「国民の声」として出てくることは期待できない。人びとの理解のレベルは一様でなく、少なくとも表面意識では、方向が一致しているわけではない。アンケートや世論調査は、設問を適切に設定できないことも含めて、何の有意義な判断材料も、もたらさない。

指導者の資質が問われるのは、この時である。

将来の展望もなく、その日暮らしの対応に追われる行政は、「民意」を反映しているつもりが、実際は「集団エゴイズム」の叫びに振り回されているだけのことである。

国の将来のために(そして、地球と人類の未来のために)、「国民を説得し導く政治」が行われなければならない。

行政は、みんなの意思が創っている「消費不況」を変えることはできない。

「不況対策」を続けるかぎり、いつまでも、「不況」の中にいることになる。換言すれば、「消費は正常」という認識のもとに、新しい時代の在り方を追求するようになったとき、初めて「不況」から解放される。

「バブル崩壊」の真因

急激な「バブル経済」の膨張と、その一瞬の崩壊は、日本の経済・社会に、これまで経験したことのないインパクトを与えた。

「バブル崩壊」の真因は、人びとの意識が、かつては想像もしなかった方向に変わり始めたことである。

「表層の乱流」だけに気をとられて「底流」を透視しなければ、真実に近づくことはできない。また、経済現象だけを追いかけている人には、この時代になぜ個人の意識が変わってきたのかは、永遠の謎であろう。

賢明な経営者は、バブル崩壊の原因が分からなくても、現れている現象を見て時代の傾向を察知し、迅速に対応する。確信の持てない景気浮揚策の効果が出てくるのを、待ったりはしない。しかし原因が明確になれば、もっと先のことまで、自信を持って決断することができるであろう。

企業の経営者や管理者はもとより、政治家、地方自治体の首長、政府・自治体の政策担当者、労働組合のリーダー、そして消費をリードする生活者やOLにとってさえ、バブル崩壊の原因の解説は、もしそれが正鵠を射たものであれば、有益な指針になる。

こうして、さまざまのルートから発信される、バブルの生成と崩壊、そして景気の現状と今後の見通しについての解釈に関心が向けられることになる。とはいえ、それらによって将来の展望が開けたと思う人が、はたして何人いるであろうか。

バブルの崩壊とそれに続く不況についての、代表的な説明は次の通りである。

(1) 株式(株価)崩壊

(2) 不動産(地価)崩壊

(3) 金融に原因する信用不況

(4) 設備過大

(5) 需要不足

このなかで、(3)の実態面が(1)、(2)であり、いずれも金融のメカニズムに重点を置いた説明である。(4)と(5)は同じコインの両面であり、実体経済を主体とした説明である。

これらは、いずれも事実の一面をとらえているが、あくまでも状況の説明であり、的確に原因をとらえているわけではない。

バブルの山の高さと、その反動としての谷の深さに、金融のメカニズムが大きい役割を果たしたことには疑問の余地がない。金額の規模においてその影響があまりにも大きかったため、必ずしも本質でないこの部分に過大な注意を向け、核心を見逃してしまった説明が一般に行われている。

事の本質を明らかにする前に、金融がらみで何が起こったかを、以下に整理してみよう。

同質の者が集まったとき、「共同危険行為」に走りやすい。

日本の企業は、各業種ごとに、世界的に際立った同質性を備えているため、もともとその可能性を持っていた。しかし、創成期のベンチャーならともかく、長い歴史を持つ大企業が「大胆な仮定」にもとづいて意思決定し、それを実行することはまれである。企業の規模が大きくなるほど、安全志向が強くなるものである。

大胆な仮定とは、次の二つである。

(1)株価は上がり続ける

(2)地価は上がり続ける

今となっては、大勢の人が簡単にこれを信じて行動したことが不思議に思えるが、もし少しでも疑問を抱く者が過半を占めていれば、狂乱ともいえる「マネーゲーム」は起こりえなかった。

実のところは、主だった企業が参画し、その時点では確かなものと思われた「成果」が続出するなかでは、経営者や財務担当者にとって、「ゲームに参画しない」という決断を下すのは、きわめて困難であっただろう。

第一の仮定をよりどころとする「ゲーム」の主な参加者は、銀行を含むあらゆる事業会社、そして仲介役としての証券会社と投資信託会社である。

事業会社が、時価での株式発行による増資や、株式に転換しうる社債(転換社債やワラント債)の発行によって資金調達を行うことは、会社の資本勘定(エクイティ)を増やすことにつながるので、エクイティファイナンスといわれる。バブル経済が膨張した時期は、このような手段によって、企業が資本市場から資金を調達し、銀行借入れに頼らずに資金量を増大させる財務手法の全盛期であった。

株価が、そのような社債の、発行時に設定された「転換価格」を上回り、更に上昇する見込みがあれば、社債を買った者は、「株式への転換」を請求する。結果として、発行会社としては、株数と資本金が増えるが、社債の償還はしなくて済む。これは、きわめて有利な資金調達手段のようにみえる。「やらなければ損」という風潮が生まれたとしても不思議ではない。各企業は、この方式によって、巨額の資金を実際に手にしたのである。その規模は、1987年度から89年度までの三年間で、約56兆円と見積もられている。

企業は、設備投資など現実の資金需要を満たす以上に、「ゲーム」に参加して取りあえず有利な資金を手にするという意図が強かったので、余剰資金を、運用のために株式市場に流し込んだ。株を買うのは、個人投資家よりも圧倒的に企業が多く、インフレ的な株価上昇の中で、会社間で大量の株を持ち合う抜き差しならぬ関係が形成されていった。

この「ゲーム」の問題点は、株価が期待通りに上がらない場合に表面化する。実際に、株価は1989年末をピークとして、ずるずると下がり始めた。この過程で、いわゆる「損失補填」という証券不祥事が起こったが、こんなことが行われたのも、株価が再び上昇するだろうという一縷(いちる)の望みがあったからである。「バブルの崩壊」は、その望みを決定的に打ち砕いた。

「株価崩落」の連鎖反応は、「ゲーム」の規模相応に巨大である。

発行された転換社債やワラント債は、株式への転換が進まないうちに株価が下がり始めたので、期待に反して株式に転換されず、企業は、1992年から三年間に、約20兆円といわれる償還を迫られている。一方、余剰資金の運用のために取得した他社の株式は、巨額の「含み損」を抱えることとなったので、売却して資金を得ようとすると、欠損が表面に出る。結局、銀行借り入れや普通社債の発行など、高金利の資金調達手段によって、償還のための資金を用意せざるをえない企業が続出することとなった。これは、長期にわたって、企業の業績への重圧となる。

第二の仮定をよりどころとする「ゲーム」の主なる参加者は、不動産業や建設業を含むディベロッパー、そして銀行および不動産投資に融資するノンバンク(住宅金融や事業金融など、銀行から借り入れる資金で、もっぱら融資のみを行う金融機関)である。

一般企業は、エクイティファイナンスによって自己金融力を強化し、いわゆる「銀行離れ」を始めた。貸出先を失った銀行やノンバンクは、バブルの膨張を背景に、オフィス、マンション、リゾートなどへ投資を拡大するディベロッパーへの融資に殺到した。融資の担保は土地であるが、土地の担保価値を上回る融資が平然と行われた。ある推計によると、平均して土地の時価の1.7倍もの評価がつけられたという。どこまでも上昇するという「土地神話」がその背景にある。

一人ではとても決断できないカケである。皆がやっているので、やらないと遅れをとるという気になる。企業間の横並び意識、競争意識が、これに拍車をかける。

「バブルの崩壊」と共に、オフィス需要は急減し、高額のマンションやリゾート会員権も売れなくなった。ディベロッパーは、売れ残りの不良在庫を大量に抱え、金利に回す資金すら事欠く状態となった。

銀行やノンバンクは、地価下落のため担保の処分はできず、融資の元本はおろか金利も回収できない、巨額の不良債権を「塩漬け」状態で保有することとなった。その規模は、30兆円を越えるといわれる。

ノンバンクのほとんどは、各銀行の系列である。したがって、ノンバンクの問題は、銀行の問題の中に包含される。銀行は、債権の整理がつくまで、新規の貸出しに慎重にならざるをえない。その上、遅かれ早かれ、不良債権を「損切り」覚悟で始末しなければならない。もし「情報開示」が正確に行われると、銀行の「取付け騒ぎ」すら起こりかねない。「金融に原因する信用不況」という説明が、一見、説得力を持っているのは、このためである。

さて、金融経済の結果は、実体経済の中に持ち込まれている。

企業がエクイティファイナンスで取得した豊富な資金は、余剰分を株式などの運用に回す前に、まずは事業拡大のための投資に向けられた。製品開発や生産設備への投資、情報システムへの投資、店舗やオフィスへの投資、雇用拡大に伴う福利施設への投資などである。

これらの投資が生み出す製品やサービスの増加分は、実需によって満たされなければならない。実需の鍵となるものは、GNP(国民総生産)の6割近くを占める個人消費である。この、個人消費の前例のない変貌が、「バブル崩壊」の真の原因である。

その根源には、人々の意識が、バブルとは対極の方向に変わったことがある。正確には、そのような意識を持つ人の比率が、社会の中で一定の影響力を持つ程度にまで高まったことである。

ある時点で、おそらく1989年の秋頃に、そのような「新しい意識」を持つ「集団」の構成員の数が「臨界値」を突破した(ここにいう「集団」は、もちろん比喩的な表現である)。その後は、「バブル消費」からの「改宗者」が続々と加わって、急速にその数を増した。もし、ついつい雰囲気に乗せられてしまったような「バブル消費」の経験がなければ、これだけ短期間に、これほどの人数が「集団」に加わることはなかったであろう。日本では、バブルが歴史的役割を果たしたともいえる。

「新しい意識の集団」の消費行動の特徴は、第一に、他律的でなく自律的である。流行や風潮に支配されることがなく、世間体を気にしたり他人の影響を受けたりすることもない。自分の本当のニーズを唯一の動機とする。それは、見掛けではなく実質的な快適さや豊かさに価値を置く姿勢として現れる。

第二に、「廃棄からの発想」ができることである。モノを購入する前に、既に持っているものの廃棄がどうなるかを考える。あるいは、新たに購入するとすれば、そのモノの廃棄が将来どうなるかとか、使用に伴って付随的に廃棄物が出ないかどうかを考える。同じ動機から、買わないで済まされないか、他のもので代用する手段はないか、などの検討を欠かさない。

このような状況の進行に気づかない経営者は、相変わらず供給力を増やし続けた。過去に行われた意思決定が修正されないまま過剰な供給力が追加された場合や、明らかに過大と思いながらシェアの確保のために勝負にでたケースもあったであろう。

こうして供給力と実需との乖離がだんだん拡大し、ついに、ゴムが伸びきって切れるように、あるいは膨らみきった風船が破裂するように、バブルが崩壊した。その後遺症の深刻さには、既に見たような、金融がらみの事態が関係していることは事実である。しかしそれは、事象を形づくる要素のひとつであって、原因ではない。

一般に行われている「解説」は、原因と結果を取り違えている。不況で残業や賞与が減ったり、求人が減ったりしたので消費の態様が変わった、という説明は正しくない。数を増してきた「新しい意識の集団」の消費姿勢がバブルを崩壊させ、それに続く「バブル不況」を引き起こしたのである。それは、従来のような、循環の一局面としての不況ではない。消費は、流れとしては、正常な状態に向かう過程にある。

また、人びとは、我慢しているわけではなく、単に好ましいと思うライフスタイルを選択しているに過ぎない。その選択は、苦痛ではなく、むしろ爽快である。ネガティブでなく、ポジティブである。

これが、「個人消費についての真実」であり、時代の本流である。ただし、その上にはベールが掛かっている。すなわち、不況や先行きの不透明感による、消費の萎縮が重なっている。それらベールの部分を本体だと思うところから、行政や企業の対応の誤りが出てくる。個人消費は、適当に刺激すれば元へ戻すことができる、と思ってしまう。

その結果、行政も企業も、事実上「バブルの再現」に近い状態の出現を、延々と待ち続けることになる。いつまでもフンギリがつかず、新しいフェーズに入っていくことができない。不況から脱出しようとしてやることが、不況を引きずる努力になってしまう。

「意識革命」の進行

いま、消費を特徴づけているのは、「自律性」と「廃棄からの発想」である。その根底にあるものは、何であろうか。

「自律性」に表象されるものは、人びとが、自分自身であること、すなわち「個」の独自性に重きを置いていることを意味する。これは、「心の豊かさ」を「物の豊かさ」の上位に置き、「自由時間の多さ」を「収入の多さ」の上位に置く傾向につながる。

一方「廃棄からの発想」は、人々の「環境」に対する関心と配慮に関係する。いまの生活は「資源やエネルギーを使いすぎている」と考えており、「環境を守るために、いまより不便な生活でも受け入れる」用意があるというように、自分の周りの「全体」を重視する傾向が根底にある。

このような傾向は、「バブルの崩壊」によって初めて登場してきたものではない。底流としては、既に1980年代の初めから存在していたと考えるのが、実情に合っている。すなわち物質的に豊かになった割には精神的な充足が少ない、仕事がむやみに忙しく自分の時間が少ない、家庭内のモノのストックや増えてきたゴミの処理に重圧を感じるなど、毎日の生活から絶えず「刺激」を受ける状況があった。

しかしこれが、「意識革命」ともいえる、顕著な広がりと影響力を見せるようになったのは、やはり「バブル崩壊」の前後からである。すなわち、もともと進行していた底流に、「バブルの経験」によって、磨きが掛かった。やってみて「体で」本当のことが分かった。――これは「学習」であり「気づき」だから、元へ戻ることのない意識構造の転換である。

このような「意識革命」の担い手が、社会の中で一定の規模に達したことは疑う余地がない。これを「新しい意識の集団」と名づけることができよう。「集団」といっても、その「構成員」は、社会の中でバラバラに生活している。「集団」への「加入」を認識することはなく、いつの間にか「参画」している。そのような人びとの、それぞれの判断にもとづく「選択」が、いま社会・経済の中で、巨大な「状況」を創り出しているのである。

さて、前述の「個」の独自性の尊重と「全体への配慮」という二つの特質は、どのように整合性を保っているであろうか。

第一義的には、「個」が主体であり、「全体」が客体である。しかし「全体」からみれば、「個」が客体となる。すなわち、「個」は主体であると同時に客体にもなる。このようなとらえ方は、「人間」と「環境」との関係でみると分かりやすい。旧来の考え方では、環境は自分と離れた周囲の状況であり、独立した客体である。これに対し新しい考え方では、自分の周りの環境は自分が創っている、環境を変えるには自分が変わらなければならない、自分が環境の一部というよりも「自分が環境そのものだ」、という認識をする(これは、「自分自身が環境問題そのものだ」という理解につながる)。

主体と客体とを分離せず一体と見るこの考え方は、ギリシャ語に由来する「全体(holo)」と「個(on)」との合一、すなわち「ホロン(holon)」の思想である。「意識革命」の担い手である「新しい意識の集団」は、特にこの言葉を意識していなくても、物の考え方において「ホロン思考」を共通の特性として持っている。

この対極にあるのは、「分離思考」である。自分の行為とは無関係に、環境の改善ができると考える。経済は経済で走らせ、それと無関係に、環境問題は環境問題として対策することができると考える。景気対策のため個人消費を増やさなければならないと言い、同時に省エネ・省資源のためライフスタイルを変えなければならないと言っても、矛盾しているとは思わない。

さて、このような「ホロン思考」と「分離思考」は、バブル崩壊後の日本において、どのような分布になっているであろうか。

l 第1群「ホロン思考者」

いま、社会のあらゆる分野で増えつつある。「変化する部分」の担い手となっているので、人数比を上回る影響を、社会全体に与えている。そのトレンドリーダーは、コミュニティでのリサイクルや自然保護あるいは途上国支援など草の根活動に従事する人びと、芸術家、作家など感覚や直感で物事を判断する人びとなどである。特別の活動をしていなくても、自然にそれが身についている人も少なくない。企業人の中にも増えてきている。若い世代にも多い。

l 第2群「内面ホロン、外面分離思考者」

企業の経営者や管理職に多い。内面の「ホロン思考」は、仕事とのかかわりや立場によって抑圧されている。しかし潜在意識の「ホロン思考」が、消費行動を含む個人的な行動に発現する。一方、顕在意識の「分離思考」が、その発言や組織の中での行動に現れる。

こうした自己矛盾は、企業が新しい状況への適応力を高めていくにつれ、少しずつ克服されるであろう。それに伴い、第1群「ホロン思考者」に近づく人が増えてくるであろう。

l 第3群「習慣的分離思考者」

これまでの最大多数であり、第1群「ホロン思考者」の最大の「予備軍」でもある。

いまのところ、学問の体系、世の中の仕組みなど、何もかも「分離思考」によって組み立てられており、素直にその状態を受け入れている。したがって、「分離思考」自体について、強い主張を持っているわけではない。何かのきっかけで、「意識革命」の影響を受けると、比較的スムーズに第1群へ移行する。

l 第4群「牢固な分離思考者」

一部の科学者・学者、エコノミスト、政府・自治体の政策担当者、政治家などに多い。世の中で起こっている「異変」を、日常生活の中で「体感」する機会が少ないことに加えて、現在の自分の立場を守る気持ちが強い。そのため、潜在意識が受ける影響すら跳ね返す、強固な意識の壁を自分の周りに築いている。だから、流れのすぐ先の曲がり角までしか視界が利かない。壁を低くすれば、ずっと先まで展望できるのだが。

この「意識革命」は、1980年代から、欧米を中心に世界的な広がりを見せつつある、新しい意識の潮流そのものである。これが起こってきたのは、人間の活動が環境に対して、致命的な影響を与えるまで拡大したという現実と無縁ではないであろう。つまり、「分離思考」では、やっていけない時代の到来である。

もともと日本人の大勢は、世界の潮流から離れたところにいた。すなわち、「エコノミックアニマル」と呼ばれる状況があり、「バブル」がそれに続いた。その間は、「意識革命」は底流としてのみ存在し、表面からは、ほとんど見ることができなかった。しかしいまや、ヨーロッパのレベルに近づきつつあるのではないだろうか。その急速な変化をもたらしたのは、日本の社会と日本人の行動様式の類例のない均質性である。もうひとつは「バブルの経験」が果たした歴史的役割である。

更に留意するべきことは、共通の意識が形成される過程での「伝播」の役割である。これだけ急速に、これだけの広がりを持つ「意思の集積」が実現したことの説明は、個人的な説得や情報交換、集会や討議、またはマスメディアの情報などを想定するだけでは、納得できない。

マリリン・ファーガソンは、1980年に出版した著書の中で、「コンスピラシー(たくらみ、共謀)」という概念によってこれを説明した(The Aquarian Conspiracy、邦訳『アクエリアン革命』)。その要点は、「心の変革をなしとげた個人があちこちに生まれ、互いに知り合うことがなくとも目に見えない連帯となって広がり、やがて世の中全体を変革していく」というものである。

このように、目に見えない形で意識が伝播すると考えるのが、最も実態に合っている。その場合、おそらくトレンドリーダーの果たす役割がある。それによって、周囲にいる人や縁のある人が変わる。更にそれが、いもづる式に広がっていく。あるいは、相互に影響し合って、より強固なものを形成していく。

新聞・雑誌や放送などマスメディアは、伝播そのものには、おそらく加担していない。これらの機関は、現れた断片を拾い集め、共通の特徴を探り出し、事後的にフォローする。それを報道する頃には、人びとはもっと先に行っている。マスメディアの役割は、むしろ、意識形成を生み出す素材を提供すること、そしてトレンドの紹介を通じて、人々の「確信の形成」に寄与することであろう。

自然界には、意識の伝播と見られる事例が随所にある。

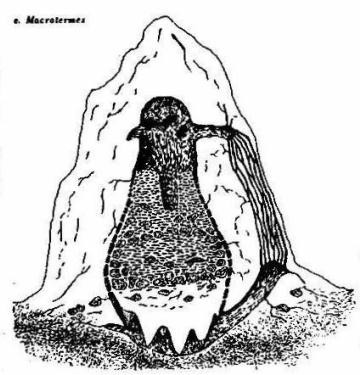

図は、アフリカに住むマクロタームというシロアリの一種の、塚の断面図である。高さは数メートルにも達する。下部空洞の上に床に相当する基盤があり、その上部に数十万匹のマクロタームが住んでいる。もし適切な換気の仕掛けがなければ、自らが出す熱と炭酸ガスのために、マクロタームは短時間で全滅してしまうであろう。

図 1.1 マクロタームの巣の構造

M. Luscher

‘Air-conditioned termite nests’

Scientific

American No. 205, Scientific American, Inc.,

1961

秘密は、上部空洞と下部空洞を外壁に添って結ぶ管状の組織にある。上部空洞に溜った汚れて暖まった空気は、この「通気層」をゆっくり下降するうちに、外部の新鮮で涼しい空気と交換され、下部空洞には常にクリーンな空気が供給される。内部の二酸化炭素濃度は3%以下に保たれ、温度が30度を超えることはない。

印象的な事実は、マクロタームたちが、この構造を設計図や工程表なしに、分業によって造り上げることである。この塚に大きな穴をあけ、その穴と塚の表面全体を二分するように鉄板を挿入し、相互の連絡を完全に遮断して様子をみた学者がいた。するとマクロタームはそれぞれの側で修復の作業を行い、最終的に鉄板を取り除いてみると、細かいひだの部分まで完全に一致するように修復されていたのである。

明らかにここには、目で見ることはできないが、全体を統御する意思と精緻な情報伝達機能が存在する。それは、鉄板で隔てられても妨げられることはない。これを、自然の摂理とか、動物の本能とかで片付けるのは、合理的な説明でなく、何も説明していないのと同じことである。塚の形状は、気候や得られる材料や個体の数などによって変わり、ひとつとして同じものはない。しかし、いずれも同じ「設計思想」で作られている。世代を通じて伝承されているものは、設計図や工程表ではなく、その「設計思想」なのである。そして実際の作業の段階で、統御と情報伝達が行われる。

われわれ人類には、このように精緻な統御と情報伝達を、空間を隔てて行う能力はない。設計図や工程表と、適当な通信手段がなければ、完全にお手上げである。しかし自然界の生きものの片割れとして、社会思潮程度のものなら、潜在意識を通じて、意識的でない伝達を行う機能が確保されているのであろう。

このような形での「伝播」の存在を受け入れるかどうかは、第二義的なことのようにみえるかもしれないが、認識の問題としては、本質的に重要である。「伝播」を否定することは、現に進行しつつある事態に「たかをくくる」姿勢に通じる。その結果、たとえば、消費者をワンパターンの客体とみなし、古い経済の理論によっていまでも動かすことができる、と考える誤謬を犯すことになる。(第1部 第1章 完)

☆

以上は、1993年に春秋社から出版した『タスマニアの羊

― 成長神話を超える経済へ』の冒頭部分を、2回に分けて紹介する予定の第1回分です。タイトルの「タスマニアの羊」は、1800年頃からオーストラリアのタスマニア島に導入され自然状態で飼育され始めた羊の頭数が、島の環境容量の制約によって、100年足らずで増加の限界に達したという歴史的事実を援用したものです(表題部のグラフを参照してください)。

さて、この10年間に、日本の政治・経済の状況が何ひとつ進歩していないことは、改めて指摘するまでもないでしょう。その時々で「役者」が交替して、キャッチフレーズと「小細工」の対象が変わっても、一貫して同じ基本認識(『タスマニアの羊』で指摘した誤謬)が発想の根底にあるので、何年やっても同じところを、ぐるぐる回るだけです。しかもこの「堂々巡りのゲーム」は、いわゆる「失われた10年」で終わるわけではなく、いま現在も「失われ」ており、このままでは、これからも「失われ」続けるでしょう。

一般に、先進国の中で「最悪の累積国家債務」や「最低の国債格付け」などによって代表される、金銭的価値の喪失に目を奪われ勝ちですが、それは本質ではありません。次々と「目くらましの小細工」を投入することによって、人びとに「そのうちに良くなる」という期待感を抱かせ続ける。それによって、人びとを「現実」から浮き上がらせ、「現在」から離れさせ、意識を「未来(未実現)」へ飛ばさせる。――アセンションに必要な波動上昇は、「現在」にしっかり根を下ろしていないかぎり達成できないので、人びとの覚醒を遅らせ、アセンションから遠ざけるのに、そして新時代への移行を「防止」するのに、これほど効果的な方法はありません。

こうした状況は日本だけでなく、世界のすべての国が、「繁栄」「経済成長」「国際協調」などの美名のもとに、本質的に同質の「渦」を描いています。アセンションを目指す方には、膨大なエネルギーが注入されている、この「幻想の渦」の外に身を置くことを勧めます。そのために、少なくともテレビや新聞と縁を切る必要があります(シリーズ第2部「アセンション(3)」[補足]《テレビよさようなら、新聞よさようなら》参照)。人びとが「渦」に「栄養」を与え続けるのに、マスメディアは大きく「貢献」しているのです。マスメディアが提供する情報は、視聴者や読者を、一方向のドグマに縛るようにプログラムされています。そして、それに(ほとんど習慣的に)浸っている間に、人は「気(生命エネルギー)」を奪われるという仕掛けにもなっているのです(気をとられると、「気」を盗られる)。

結局、サミット(先進国首脳会議)の首脳たちを筆頭に、「渦」に参画しているすべての関係者が、マスメディアに(背後でこれを操る力に)篭絡されています。そして、マスメディア自身も、ほとんどの職員がステレオタイプのパターンにはまり込んで、自分たちの本質を知らずに「がんばって」いるのです。人びとは、テレビや新聞によって、「いろんなことがわかる」「有益な知識が得られる」などと思っているうちに、しっかりと「教育」され「汚染」されています。しかも、あなたのアセンションのために必要な情報は、マスメディアが提供するものの中には、「ひとつも」ないのです。

[「アセンション・オンゴーイング」の目次(contents)]

![]()

Copyright©

1993, 2002 Eisei KOMATSU