時代の分水嶺

―アセンションへの選択―

いま、時代は巨大な転換点に向けて急加速しています。

あなたはどの道を行きますか?

この「分水嶺」で道を選択するのは、あなた自身です。

[第2回] この地球で、私たちはエネルギーとどう付き合うべきでしょうか?

限界まで来ている人類のエネルギー消費

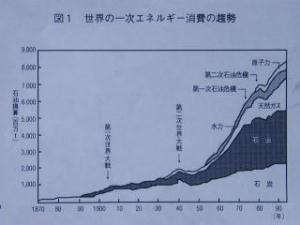

地球上の生物種のなかで人間という種だけが、土地などのスペースを含む地球のあらゆる資源を、当然の権利のごとく思いのままに利用してきました。その結果として今や資源そのものの枯渇だけでなく、全地球的な環境状態の悪化が、他の生物種はもとより自らの生存をも脅かす事態となっています。そのほとんどが、20世紀のわずか100年の間になされたもので、中核となったのは、図1のように石炭・石油・天然ガスなどの「化石燃料」をエネルギーとして利用し、それに伴う廃棄物を地球環境に放出するという行為でした(図の「一次エネルギー」とは、電力などに転換される前のエネルギー源のこと)。

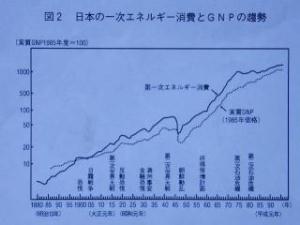

そして現在も、これらの資源の消費傾向に本格的な変化が見らないのはなぜでしょうか? それは、世界のほとんどの国が、経済が成長し続けることを最高の価値基準とする「成長神話」から、脱却できないでいるためです。経済の成長は、GDP(国内総生産)の伸びで示されますが、一国のGDPとエネルギー消費には強い相関関係があります。図2をご覧ください(図ではGNPになっていますが趨勢はGDPと同じです)。

© 村本孝夫(『人間活動とエネルギー消費』)

GDPから離れて、省エネだけを単独で実現することは簡単ではありません。確かに、二度にわたる「石油危機」に続く約15年間は、産業構造の変化や個別の対策によって、各国ともGDPに対するエネルギー消費が持続的に下がりました。しかしこの10年間は停滞、あるいは逆に悪化する傾向が見られます。

化石燃料をエネルギー源として使うことで、排出されるガス(硫黄酸化物や窒素酸化物)による大気汚染だけでなく、CO2など「温室効果ガス」の排出による、いわゆる「地球温暖化」も問題になってきます。地球温暖化については、この連載の別の回で改めて取り上げる予定ですが、ともかく CO2の大気中濃度が、何かのカタストロフィー(大異変)を暗示するようなピッチで上昇していることは事実です。そして現在、世界のCO2排出量は、森林や海洋が吸収・処理できる限度の約2倍もあるため、仮に排出量が今後増えずに、同水準に維持されたとしても、大気中の濃度は増え続けます。

個別対策の積み上げには大きな落とし穴がある

省エネやCO2の削減をめざして、エネルギーの消費分野別に目標を割り付け、個別の改善策を積み上げていくという手法は一見合理的にみえますが、大きな落とし穴があります。

日本でのエネルギー消費分野の把握は、統計上の便宜から、発電や石油精製などの《エネルギー転換部門》、工場などの《産業部門》、オフィス・ホテル・病院・店舗などの《業務部門》、陸運・海運・鉄道・航空などの《運輸部門》、ごみ焼却などの《廃棄物部門》、そして《家庭部門》大別されます。それらの構成比をCO2排出ベースでみると、大まかな分類でエネルギー転換部門が各最終消費部門へ転嫁後約8%(転嫁前では約30%)、産業部門が約40%、業務部門が10%強、運輸部門が約20%、廃棄物部門が約3%、そして家庭部門が10%強となっています。これは大まかな分類で、もちろん、さらに細かく把握されています。

さて問題は、このように分類していくと、それぞれが「独立した」対策対象にみえることです。さらに細かく分ければ分けるほど、それらの対象は「地に着いた」ものとなり、「対策の実が上がる」ように思えてきます。そして、人はそのやり方を唯一無二のものと思ってしまうのです。しかしこれこそが、この10年間、日本の行政が採用して結果的に何の成果も出なかった手法なのです。このやり方は、からだ全体を治療するのに、血液系統や神経系統を遮断して、個別の臓器を治療するようなものです。実際は、すべてが相互につながった巨大にシステムなのに、細かい「仕切り」を設けたために、つながりが遮断されてしまう。そしてますます実情から離れてしまうのです。

個別の対策がまったく無意味ということではないのですが、重要な鍵は、そこにはありません。「仕切り」の中での個別対策によって、血のにじむ努力で1%改善したとしても、それは生産量が1%増えれば、簡単に帳消しになってしまう程度のものです。前回述べたように、一国の経済の動向は、最終的に個人消費によって決まります。これと同じようにエネルギーも、最終消費者としての個人(家計)のモノやエネルギーの消費が、産業連関を通じて全体の消費水準を決めていくのです。あくまでも「震源」は個人(家計)。そこでの物的消費の規模が、エネルギー転換部門や産業部門や業務部門などに波及します。これが、私たちの経済社会のメカニズムといえるでしょう。

以上の事実から明らかなように、対策の焦点はあくまでも個人(家計)です。これを放置して、あるいは逆に消費をあおりながら、全体のエネルギー消費水準やCO2の発生量を下げようとすることが、いかに理に合わないことか、お分かりいただけると思います(世界の各先進国は、1992年の「地球サミット」での合意のもとづいて、「2000年までにCO2の排出量を1990年のレベルに安定化させる」努力をしてきたはずですが、日本は1997年の「京都会議」の時点では逆に8%上回ってしまいました。結局もとの約束は棚上げにして、2010年までに1990年レベルに対して6%削減するという新しい目標で合意したのです)。

原発問題とは「核」の問題にほかならない

さて、CO2の削減が難航するなかで、原子力発電(原発)は有害な排気ガスやCO2を出さないから対策の決め手になるというPRを、日本の電力会社などが盛んに行っています。また現在、政府は国際間の公約であるCO2削減目標の達成方法として、原発の増設を主な柱にしています。そして電力10社が、2010年までに13基の増設を計画しているのです。はたして、この選択は妥当なものでしょうか?

原発の安全性の問題が、高速増殖炉《もんじゅ》のナトリウム洩れ事故や、2名の死者が出たJCO(東海村)の臨界事故(核の連鎖反応が起った)などでクローズアップされました。この事実によって、アメリカ(スリーマイル島)やソ連(チェルノブイリ)が事故を起こしても、日本だけは大丈夫だという主張(安全神話)をまともに信じる人はもういなくなったでしょう。

しかし原発にはそれに加えて、もっと本質的で、致命的な問題点があります。原発の運転に伴って発生する「高レベルの放射性廃棄物」の最終的な処分は、ガラスで固化してステンレス容器に入れたものを地中深く埋設する「地層処分」が考えられていますが、その埋設場所が、どこにもないのです。放射性物質は、放射によって少しずつ崩壊し安全な物質に変わりますが、それは何10年、何百年、種類によっては何万年という単位の話です。すべてが安全な物質に変わるまで、厳重に管理することが要求され、その場所が「最終処分場」と呼ばれています。

国土の広いアメリカでさえ、ネバダ州のヤッカ山(Yucca Mountain)の地中に最初の最終処分場を建設しようとする試みが、地元や環境団体などの反対で難航しています。現に103基が稼動する世界一の原発大国でもこの状態です(日本では51基が稼動中)。世界中で、原発用の高レベル放射性廃棄物の最終処分場を建設して運営している国はどこにもありません。

日本は国土が狭く、至るところに人が住んでいるので、国内に最終処分場を造ることは事実上不可能でしょう。また日本は、アメリカと違って、すべての使用済みの核燃料を「再処理」して、プルトニウムを抽出することにしています。これまでのところ、再処理はイギリスとフランスに委託していますが、日本にはそこで発生する放射性廃棄物をも引き取る義務があるのです。日本の各電力会社が、英仏へ搬出した高レベル放射性廃棄物は約7000トン、発電所で貯蔵しているものも同じく約7000トンあります(98年9月末時点)。これに、原発の運転に伴って、毎年約900トンが加わっていくのです。

そもそも発電手段としての原発の採用は、廃棄物の最終処分について、真剣に検討してスタートしたとは考えられません(真剣に検討していたら、原発以外の道を選んだでしょう)。どの国でもいまだに決定的な解決策が見出せない最終処分について考慮すれば、原子力は、もはやコスト的にも有利な選択肢ではないというのが世界の常識です。最終処分に道をつけることが現実の課題として突きつけられている今でも、先進国で唯一、原発の増設に走る日本の意図を理解できる人は、世界中のどこにもいないでしょう。

原発稼動でプルトニウムがどんどん溜まっていく

さらに、使用済み核燃料からプルトニウムを抽出するという日本の方針は、もう一つの重大な問題を含んでいます。ご存知のように、プルトニウムは原子爆弾(原爆)の主要な材料ですが、核燃料にもなります。《もんじゅ》のような、もっぱらプルトニウムを燃料とする「高速増殖炉」を開発して、プルトニウムの有効活用を図る、というのが当初の筋書きでした。しかし、技術の根幹(水分に触れると爆発的に反応する液体ナトリウムが冷却材)に関わる《もんじゅ》の事故によって、このタイプの炉が「蘇生」することはもうあり得ません(日本以外の先進国はすべて、高速増殖炉の開発を放棄しています)。

その結果、原爆材料のプルトニウムは稼働によって、どんどん溜まってくることになります。そこで、従来型の「軽水炉」の燃料にプルトニウムを混ぜて使用する「プルサーマル」という方式が創案されました。しかしこの方式は、燃料棒の加工コストが高く、また廃棄物の処理もいっそう厄介になるので、これまでより発電単価が高くなることは間違いありません。それでも日本の各電力会社は、プルサーマルの安全性について十分な技術的検証をしないまま、海外で委託加工したプルトニウム混合燃料(MOXといいます)を使って実施に踏み切ろうとしていました。

そこへ、一連の事故やMOX燃料棒についてのデータ捏造事件が発生したため、今はプルサーマルを開始できる状況ではなくなっています。ここにあるのは、「再処理」の道を選んだために、厄介者のプルトニウムが溜まり、高速増殖炉やプルサーマルに多額の費用をかけ、ますます泥沼にはまっていくという構図です(99年度のエネルギー関係予算のうち、原子力関係が約5000億円、いっぽう新エネルギー関連は1000億円未満です)。

いま青森県六ヶ所村には大規模な再処理施設が、2005年からのプルトニウムの「自給」を目指して、1兆円近い費用をかけて建設されています。同村内にはまた、洗浄水・作業着・手袋など「低レベル放射性廃棄物」の最終処分場と、最終処分前の「高レベル放射性廃棄物」の貯蔵施設などの巨大核施設も建設されています。そして後者は、最終処分場の立地が難航すると、なし崩し的に「永久処分場」になってしまう可能性があるのです。

現実的に考えれば、地下水脈の汚染や地震活動の影響についての懸念が消えない「地層処分」より、たとえコスト高になっても、永代にわたって「地上で」監視を続けるこの選択肢しか残されていないかもしれません(青森県の同意が条件になりますが)。原発の運転を続ける限り、この種の施設を際限なく拡張する必要があります。実際、それだけの無鉄砲なことを日本はやっているのです。

日本の原子力政策は、間違いなく抜本的な見直しを迫られているといえるでしょう。そしてその方向は、どう見ても、原発からのフェーズアウト(段階的離脱)以外には考えられません。

日本の電力会社が原発に固執する真意

電力会社の発電設備は、夏場にやってくる「最大電力需要」に、予備力として8%程度を加えた水準で保有されてきました。ところが、最近の最大電力需要の記録は、東京電力(東電)が3年連続、電力10社の合計では4年連続で更新されていません。電力需要がどこまでも増え続けるというのは、過去の話になったのです。99年度の東電の予備力は11.8%で、明らかに設備過剰でした。

そこで東電は、2000年4月から3つの火力発電所で6基の発電機を5年間停止することを決めました。この現状と、原発をなお増やそうとする動きとは、どう整合するのでしょうか? 電力会社は、「将来の電力需要の増加に対応するため」と言うかもしれませんが、需要がさらに増えた場合、その分の節電を需要者と供給者とが工夫すれば済む話でしょう。過去にも、そのようにして夏場を切り抜けたことがありました。しかし、電力会社の関心は、そんなところにはないようです。

一般の常識では理解が難しいこの状況の裏には、電力料金を決定するシステムのカラクリがあります。電力は公共料金であるため、決定には政府の認可が必要です。その認可の前提として、料金計算の基準が詳細に決められています。その基準を、「総括原価」というのですが、問題は、この計算に取り込まれる、電力会社の利潤(「報酬率」といいます)の部分です。なんとこれが、資産の額にリンクする仕組みになっていて、《報酬率は「真実かつ有効な」事業資産の価値に対して年8%とする》とされているのです(報酬率8%とは驚くべき高い値ですが、さすがにこれは、時々変更されています)。

これはわかりやすくいうと、設備を増やせば増やすほど利益が増えるということ。つまり、利益部分についての「資産主義」で、「設備投資」をすればそれがイコール「利益の発生」となるわけです。この仕掛けは、産業が急成長して常に電力が供給不足であった戦後の一時期には、設備増強へのインセンティブ(刺激)として意味があったかもしれません。しかし、昭和33年以来40数年もこれが続けられています。

電力会社は民間企業なので、利益が最大の経営目標になります。そして電力会社にとって、資産(つまり利益)に最も寄与するのが、新設の原発なのです。1基で何千億円という巨額を投じて原発を新設すれば、それだけで1年に何百億円という利益がコロガリ込む---。逆に、減価償却が進んだ古い火力発電所は、まだ充分に使えるものでも、「利益の邪魔者」になる---というわけです。また、日本の山野に野放図に送電線を張り巡らせても、それが電力系統の保安対策として必要だと説明すれば、利益につながります。その結果として、ヨーロッパ(写真1)と日本(写真2)の、田園の風景に、これだけの違いが広がっているのでしょう。

写真1 ヨーロッパの田園風景 写真2 日本の田園風景

(オーストリア、リンツ付近) (神奈川県伊勢原市)

ところで、2000年3月21日から、「電力小売の部分的自由化」という制度がスタートしました。既存の10社以外に電力供給事業への参入を認めて、競争を促進しようとするものですが、販売対象が使用規模2000キロワット以上の大規模工場やビルなどの需要家に限られる(総電力需要の3割程度)などの条件に加えて、新規参入者が電力会社に払う送電線の使用料(託送料金)の問題もあり、実際の競争促進効果には疑問があります。これは、ハダカの選手(新規参入者)と厚着した選手(報酬率で保護された電力会社)とを寒風の中で我慢比べさせて、「自由競争の時代になった」と思い込ませようとするようなものです。

自然エネルギーという選択肢は---?

かつて自然エネルギーのチャンピオンは、水力発電でした。その後、電力需要の増加につれて、発電の主力は火力へ移り、原子力も水力を上回るようになりました。これまでに、日本での「包蔵水力(理論的に開発可能な水力発電量)」の13%が開発されているに過ぎませんが、大規模なダム式発電の適地はほとんど残っていません。今後は、既設の農業用水ダムなどを含めて、小規模な水力発電を数多く開発する余地はありますが、それには過去に小規模のものが次々と閉鎖された事情(維持管理費がかさんだ)をクリアする必要があります。

一方、バイオマス(植物資源)は、これからのエネルギー源としての可能性があるでしょう。これは、太陽エネルギーの間接利用ともいえるものです。戦後の日本では、補助金を出して全国至るところにスギ(寒冷地ではカラマツ)を植えさせたのですが、その後、製材や製紙原料をもっぱら外材の輸入に頼るようになり、山は荒れるにまかされています。これらの木材を計画的に伐採して、製材、製紙原料そして燃料に分けてみたらどうでしょうか(もちろん間伐材も燃料に含みます)。この燃料で、発電を行なってその余熱も利用するという「電熱併給(コージェネ)」方式の小規模分散発電をするわけです。CO2の問題は残りますが、何といっても、これなら純国産の「再生可能エネルギー」です。ただし現時点では、天然ガスを使う火力発電などに対して、かなりコスト高になるので、石油や天然ガスなどの「化石燃料」の使用に対して「エネルギー税(炭素税ともいう)」を課すなどの対応策が必要です。

このほか主な自然エネルギーとしては、風力発電と太陽電池による太陽光発電がありますが、いずれも出力の安定性や経済性に難点があり、政策的な補助金によって成り立っているのが現状です。とはいえ、こちらもエネルギー税が導入されれば、追い風になるでしょう。またコストは、量産規模の拡大とともに着実に下がりつつあります。

一方、太陽熱をそのまま利用する太陽熱温水器は、技術的にはほとんど問題がなく、経済性においても実用域に達しています。イスラエルでは、家屋を含め9階建てまでの建物すべてに設置が義務づけられています。これによって、給湯のためのガスや電気を節約できるわけで、何らかの政策的インセンティブによって、さらに普及させることができる余地があります。

これまで私たちは、「栓をひねればいつでも水(エネルギー)が出る」ことを、当然のこととして要求してきましたし、供給側もその要求を当然のこととして対応してきました。しかし今後求められるのは、「需要(欲求)を供給に合わせる」ことではないでしょうか? そして、そのような、自然に即したシンプルな生活を選択する家庭やコミュニティーが増えていったときに、自然エネルギーはその本領を発揮することになるでしょう。

スウェーデンが選んだ原発廃止という道

スウェーデンでは、米国スリーマイル島原発事故直後の1980年の国民投票で、原発の推進にブレーキをかけました(なるべく早く離脱する40%、運転中のものをすぐに停止する40%に対して、使えるうちは使用する20%)。これを受けて、「2010年までにすべての原発を廃止する」ことが国会決議されました。それから19年を経て、ようやく99年11月、隣国の首都コペンハーゲンに海を隔てて至近距離にある、バーセベック原発1号機が閉鎖されました。同2号機は2001年10月に廃止予定で、この時点で残り10基になります。

ここまで時間を要したのは、同国は発電電力の約45%が水力、そして約50%を原発に依存していたため(日本は約35%)、それをカバーする代替エネルギーがすぐには見つからなかったからです。また、民間企業の経営資源を国の方針で廃絶することにまつわる、法的な問題もありました。

この間、バイオマスによる分散型発電や風力発電などの技術開発が進み、代替エネルギーにある程度のめどがついてきました。特に、91年から化石燃料などの使用に「炭素税」が適用されるようになったことが、自然エネルギーの導入を加速したのではないでしょうか(今では、バイオマスでエネルギーの約20%をまかなっています)。

またこの期間は、国民的合意の熟成のために必要な期間でもあったのでしょう。政党間の対立や政府と国民の意思の食い違いなどの段階は、もはや超えているようです。このスウェーデンという国の実例は、未来の答えのすべてがいま与えられなくても、しっかりした意志さえあれば、「走りながら考えて」目標を達成することができるということを示唆しているように思います。同国の環境庁とエネルギー庁が合同で作成した2050年の未来像では、エネルギー消費を現在の半分にするとしています。もちろん、この時点で原発はありません。これが、スウェーデンの国民的合意の方向なのです。

エネルギーの使い方が社会のあり方を決める

ところで、自然エネルギーを含めて、エネルギー源をあれこれ探すのは、「エネルギーをたくさん使いたい」という動機があるからではないでしょうか? そこには、お金と同じように「あればあるほどいい」という社会の暗黙の価値観があるように思います。しかし、この地球のなかの限られた資源と環境を前提にすれば、「需要」として具体化される私たちの欲望は「あればあるほど」、結果として自分の首を締めるものです。逆に欲望のレベルつまり需要を落とせば、私たちはエネルギー(の余裕)を生み出すことができます。

ある村に、1台しか発電用水車がないとします。その発電量をみんなで目一杯使おうとするならば、非常の場合の余裕として、もう1台増設しようということになるでしょう。逆に、みんなで少しずつ節電しようということになれば、そのぶん余裕が生まれて、増設は必要でなくなります。このように、消費の節減は、「創造的な行為」なのです。

このことに、多くの人が気づき始めているようです。日本のエネルギー需要の20%を占める「運輸部門」のエネルギー消費に関係するクルマの購入に、そんな人々の意識の変化が現れてきています。バブルの頂点ともいえる、90年1月と10年後の2000年1月とで比較してみると、新車登録の第10位までで、排気量1800cc以上の中上級セダンが5モデル占めていたものが1モデルに減り、代わって1000〜1300ccのいわゆる「リッターカー」が6モデルも占めたことが特徴的です。

マクロでみても、登録車は76%と減ったのに対して軽自動車が135%と増え、軽自動車の比率は22%から33.5%に増えています。しかも全体の台数も10%減っているのです。このような消費者の選択傾向が今後も持続して、走行するクルマ全体が新しいパターンに入れ替わっていけば、画期的なエネルギー消費の低減がこの分野で実現するでしょう。そしてそれは、産業連関を通じてさらなる波及効果を持つものです。

以上でお分かりのように、エネルギーへの姿勢は、社会のあり方そのものに関わります。誰かがどこかで大枠を決めて、その方向に流されていく、気が付いてみたらとんでもないことになっていた---。これでは困るのです。 あらゆる情報が「積極的に」開示され、それらを理解した上で、生活のなかで何を大切にしていくか、何を我慢し何を守るかを国民の一人一人が判断し、実行していくようにしなければなりません。そして、民主的な手続きによって、国としての合意を形成していく必要があるのです。

エネルギー問題は、日本の政治システムに重大な欠陥があることをはっきり示唆している、といえるでしょう。

[このページのトップへ戻る]

[「時代の分水嶺」の目次(contents)]

![]()

Copyright© 2000 Eisei KOMATSU