時代の分水嶺

―アセンションへの選択―

いま、時代は巨大な転換点に向けて急加速しています。

あなたはどの道を行きますか?

この「分水嶺」で道を選択するのは、あなた自身です。

[第3回] いま私たちの「食」は、どうなっているのでしょうか?

世界から食糧を買い漁っている日本という国

「戦略にはまる」という表現を、これほど見事に具体化した事例は世界の歴史でも多くはないでしょう。一般に、民族全体を巻き込む大規模な変化を引き起こすことは、簡単ではありません。ましてそれが、食習慣に関わる場合は---。

この場合、戦略を仕掛けたのは過剰な農産物を抱えるアメリカであり、また「穀物・食品メジャー」などと呼ばれる穀物・食品流通の多国籍企業ですが、日本人がそれに呼応する体質を持っていなければ、戦略は空振りに終わったはずです。確かに、私たちにはその体質があったのでしょう。それまで守ってきたものを簡単に捨てて、新しい状況にのめり込んでいくという---。

食糧輸入の自由化は、1960年代から段階的に実施されてきました。そのなかで、価格だけでなく品質面でも競争力がない麦類、飼料穀物そして大豆は、早々と基本的に輸入に依存する状況が造られました。次いで70年代以降に恒常化した工業製品の輸出増に絡む日米貿易摩擦を背景に、豚肉等の自由化と牛肉・オレンジ等の輸入枠拡大、そして1986年に開始されたガット・ウルグアイラウンド、またこれに並行した日米貿易交渉のなかで、91年には牛肉とオレンジ、92年には果汁の完全自由化が実施されました。

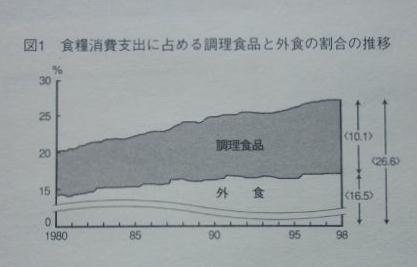

この新しい状況を、相前後して広まってきた「食」の洋風化、また外食や調理食品の拡大(図1)とともに、グルメ志向を強めた日本人の胃袋は迅速に「消化」しました。その背景には、食品加工産業や外食産業そして流通業が、競って安価な食材また新奇な食品の輸入に注力したという事実があります。また肉類については、価格の圧倒的な安さに加えて、味付けについての外食産業やハンバーガーチェーンなどの工夫もあります。

コメについては、国産米の全量政府買い上げという食管法があったため対応が硬直的になり、消費者に受け入れられない外米の「ミニマムアクセス(最低輸入義務)」という不合理な妥協を強いられてきましたが、結局99年4月1日より自由化(関税化)することになり、これによってすべての食品の輸入が自由化されました。

このような過程を経て、1984年以降、日本は世界最大の農産物純輸入国になりました。世界の農産物貿易に占める日本のシェアは、例えば小麦は6%(過半を米国から、残りをカナダとオーストラリアから)、トウモロコシは25%(ほとんどを米国から)、大豆は14%(大半を米国から、一部をブラジルなどから)となっています。98年の金額では、輸出はわずか2千億円、これに対して1960年に5千億円だった輸入は4兆4千億円にもなっています。

品目別にこれを見ると、この間の変化の激しさが実感できるでしょう。今では生鮮野菜でさえ、年間に80万トンも輸入しています。97年の輸入金額を80年と比較すると、「果実およびその調整品」が3.4倍、「野菜およびその調整品」が6.1倍、「鳥獣肉類およびその調整品」が5.2倍、そして「酪農品、鶏卵」が3.5倍と急増したのが特徴的です。いまや日本の食糧調達先は、水産物(世界シェア28%で、中国、米国、インドネシア、タイ、韓国、ロシアなど)や嗜好品も含めて、世界の主要国すべてにわたっているといっても過言ではありません。そのなかには、日本の商社や外食産業が投資して、日本向けに生産した産品の「開発輸入」もあります。

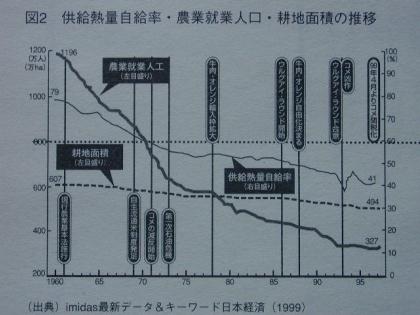

こうして食糧の自給率は下がり続け(図2)、98年には、カロリーベース(供給熱量自給率)は40%、穀物自給率はわずか27%となりました。これは、先進国の中で、飛び抜けて低い数字です。主要先進国で穀物自給を達成していないのは日本以外ではイタリアだけですが、それでも80%近くはあるのです。

穀物輸入の大半を依存するアメリカの農業は?

食糧の輸出入に関する国際協定は、輸出国の義務についての拘束は事実上ゼロです。輸出国は、自国の食糧供給に問題が生じた場合は、いつでも輸出を止められるわけです。日本が、穀物輸入の大半を、そして食糧全体でも圧倒的なシェアを依存しているアメリカ(97年では38%、その他には中国9%強、オーストラリア9%弱、カナダ5%など)の農業は、この先も安泰なのでしょうか?

例えば、アメリカの穀倉グレート・プレーンズといわれるロッキー山脈東麓の大平原の農業は、オガララ帯水層という地下の水源に主に依存しています。これは、サウスダコタ、ワイオミング、ネブラスカ、コロラド、カンザス、オクラホマ、ニューメキシコそしてテキサスの8州にまたがる巨大な帯水層ですが、1940年に水源としての開発が始まってから1994年までに、この広大な地域の加重平均の地下水位は3.5メートル下がりました。特にカンザス州南部からテキサス州にかけての南半分では、20メートル以上または40メートル以上低下した地域が広範囲にあります。

ここでの灌漑は、センターピボットといって、半径1キロメートルにも及ぶ車輪のついたパイプをゆっくり回転させて、汲み上げた地下水をパイプの小穴から散水する方式が主体です(写真1、2)。問題は、毎年の雨水によって補給される以上に地下水を汲み上げるという、「持続可能でない」農業を行なっていることです。場所によっては地下水が枯渇して、耕作放棄せざるをえない農地も出てきています。

写真1.センターピボットにより区切られた農地 写真2.センターピボット散水装置

一方、カリフォルニア州には、中央部にサン・ホアキーン・バレーという広大な平原があります。年間降水量が150ミリ程度しかない(日本では、降雨の少ない帯広や長野でも900ミリ強)ここでの灌漑は、東側のシェラネバダ山脈の雪解け水にもっぱら依存していますが、それを、ダムから取水する総延長1000キロメートルにも及ぶ運河で配水しています。ご存知のように降雪は年毎の変動が大きく、1992年まで6年連続の干ばつに見舞われました。その後も、1993年は洪水、その翌年には一転して水不足になるなど、不安定な状態が続いています。また、土壌が水路に流れ込んで流出するという、日本では考えられない問題も起きています。

このようにアメリカの農業は、もともと適地でないところを「力ずく」で開発した農地に、大量の化学肥料と農薬を投与して営農する、単作の大規模経営が特徴です。それから生じる余剰部分のはけ口は、海外に求めざるをえない---ということになるのです。今のところ余剰の量が大きいので、内在している構造的な不安定性を、輸入する側に感知させないで済んでいますが---。

「食」の安全性は?―「環境ホルモン」の危険

「環境ホルモン(内分泌かく乱物質)」というものが、人類の種としての存続に関係する重大な問題としてクローズアップされてきたのは、わずかこの10年間のことです。そのきっかけは、世界のあちこちで様々な野生生物の激減が観察され、それに共通する要因として、ホルモン系の変調によるオスの生殖能力の喪失が浮かび上がってきたことです。それを引き起こしたのは、一見ホルモンとは何の関係もない物質で、人類が不用意に環境の中に放出してしまった多種多様な合成化学物質だと、数年がかりで突き止められました。

|

(補足1) 実は人類は、人体のホルモン系を「人間の浅知恵」で操作することの危険については、すでに1950年代から70年代にかけて、手痛い経験をしています。 女性ホルモン(エストロゲン)が、すべての哺乳類のメスによって分泌されていることが明らかになったのは、1920年代のことです。その有効成分を抽出する作業は、卵巣内のエストロゲンがあまりにも微量(しかし絶大な効果を発現)のため難航を極めましたが、後にノーベル賞を受賞したアメリカのE・A・ドイジーがそれに成功しました。それをきっかけに、ごく微量で生殖や成長をコントロールするエストロゲンの驚異的な作用力と同等の特質を持つ物質の探求が始まりました。化学構造式がエストロゲンに似た物質を片っ端から調べたわけです。 1930年代になって、イギリスのチャールズ・ドッズが合成エストロゲンの分離に始めて成功しました。これが、DES(ジエチルスチルベストロール)という物質です。ドッズは特許をとらなかったので、その「商業的利用(主に医薬品)」の競争が始まりました。これが、後の悲劇につながります。1950年から80年にかけて、主に欧米で、流産防止などの目的で数百万人もの妊婦が驚くべき多量のDESを処方され、その胎児がそれに暴露[特定の物質にさらされること]しました。流産防止に対するDESの効果については、すでに1953年の大掛かりな研究によって疑問とされていましたが、その後もDESは投与され続けました。 1971年になって、その頃多発してきた少女の膣炎や膣ガン、そして生殖器の異常に共通する要因が、妊娠中の母親のDES服用にあるという、恐るべき発見がアメリカの医学誌に報告されました。この因果関係はその後、実験動物のマウスによっても確かめられました。その少女たちは、生殖器の奇形のため成人しても妊娠できない場合が多く、また妊娠しても自然流産、子宮外妊娠、死産あるいは早産のケースが多く見られました。最大の悲劇は、その女性たちのガンにかかる確率の高さです。一方男児についても、生殖器の異常が頻発したことが記録されています。極度に小さい精巣、停留睾丸、半陰陽、小陰茎症、精巣ガンなどの症例に加えて、精子の数が少ないなどの特徴がありました。皮肉なことに、この不幸な「人体実験」が、後に、「環境ホルモン」についての理解に役立ったのです。 |

さて、野生生物の激減については、アメリカ五大湖のカモメやサケ、フロリダ州アポプカ湖のワニ、ミシガン湖のメリケンアジサシ、イギリスの河川のニジマス、オランダのアザラシなど世界各地で観察され、多くの場合、オスの雌性化や雌雄同体化、オスのペニスの矮小化、卵の孵化率の低下などが、個体数の減少と共に確認されました。

これとは別に、ほぼ同時期に観察されたもう一つの重大な異変は、ヒトの精子の数が激減しているという事実でした。これについて体系的な論文を1992年に発表したデンマークのニルス・スキャケベクは、不妊症や精巣ガン、そして男性の性器異常の増加原因を追求する過程で、精子数の減少に気づいたのです。彼は、自分の発見を確かめるために、過去50年間の世界中の文献を調べました。その結果、60件あまりの研究、延べ1万5千人を対象とする分析で、1940年に平均値で精液1ミリリットルあたり1億1300万個あった精子の数が、1990年には6600万個と急減していることがわかったのです。

結局これら二つの異変についての研究の流れはこの10年間に統合され、共通する原因物質「環境ホルモン(内分泌かく乱物質)」にたどり着いたのです。原因は、胎児期に女性ホルモン(エストロゲン)の類似物質に暴露することによって、胎児の性発達がかく乱されることだとわかりました。これは、胎児の成長過程で男女の性別が決定される微妙な時期に、細胞核にある「ホルモンレセプター」が、進入してきた異質な物質をエストロゲンと取り違えて、それに結合するために起こります。実際、現在判明している「環境ホルモン」の多くは、化学構造式にベンゼン環を持つなど、エストロゲンと類似点があります。

そして、体の異変は主に思春期になってから発動し始め、男児(オス)の側に問題が多いこともわかりました。更に、ホルモンは基本的に信号(情報)として作用するので、「ppt(1兆分の1)」という微量で効果を発現することも動物実験などで確かめられています。

現在、内分泌かく乱作用を持つと推定されている化学物質は、150種近くあります。そのうち67種について、日本の厚生省はリストを作っています。この中では、殺虫剤や除草剤などの農薬が過半(46種)を占めています。その他「食」に関係が深いものとして、魚網の防汚剤や船底塗料として使われる有機スズ(トリブチルスズとトリフェニルスズ)、ポリカーボネート製の哺乳びんや容器に添加されているビスフェノールA、食品用ポリスチレン(ポリスチロール)容器から溶出するスチレン2量体と3量体などがあります。

当然、これらのものが生命体に取り込まれる経路が問題になります。その一つとして、農産物に含まれる残留農薬を食品と一緒に取り込むケースがあります(経口)。また、田畑から河川に流出したものが上水道として取り込まれ、飲み水から体に入ることもあります(経口)。現在の浄水方法では、「環境ホルモン」を除去する機能はありません。更に、土壌や焼却炉などから大気中に飛散したものを、呼吸と共に取り込む経路もあります(経気)。あるいは、農家や工場の作業者が直接触れることによって取り込むケースもあります(経皮)。

今では、この地球の大陸の隅々まで、そして南氷洋から北極海まで「環境ホルモン」は存在します。それらが、食物連鎖の過程で上位の生物に引き取られ濃縮していく筋道もわかってきました(経口)。特殊なケースとして、食品の容器や包装に含まれるプラスチック可塑剤などが、溶出して体に取り込まれることもあります(経口)。

東京都衛生局の研究機関が、温度などの条件によって食品用ポリスチレン(ポリスチロール)容器からスチレンダイマー(2量体)またはスチレントリマー(3量体)が溶出すること、またポリスチレン製カップ入り即席麺を調理した場合も同様となることを報告しています。更に、ポリカーボネート製哺乳びんからビスフェノールAが溶出することも報告しています。これについてのメーカーの対応は、可塑剤の混入量を減らすなど姑息なもので、「環境ホルモン」の本質をとらえたものではありません。とりあえず、ポリスチレンのトレーに入った食品を電子レンジでそのまま加熱することは直ちに止めるべきです。

しかし何といっても、人類にとって最大の「環境ホルモン問題」は農薬だといえるでしょう。

農薬は「環境ホルモン」の「宝庫」のようなもの

日本は世界でずば抜けて単位面積あたり農薬の使用量が多い国です。それは、高温多湿で病害虫が発生しやすい、狭い土地で収量を上げようとしてきた、品種改良が食味や収量に向けられる過程で作物本来の抵抗力が失われたなどのためです。

農薬には、「環境ホルモン」の問題の前に、毒物としての危険があります。そこで、メーカーが毒性についての検査データを添えて登録申請し、それを審査した上で登録することになっていますが、提出されるメーカーのデータや農薬登録可否の判定(登録保留基準)の信頼性は高いものではありません。例えば、1994年に登録抹消された除草剤CNPの例では、川魚の汚染や、水田の水が流れ込む川から取水している水道水を飲む地域の発ガン率の高さなどが、その10年以上前から指摘されていましたが、最終的に回収が指示され登録抹消されるまで12年もかかったのです。その前にも、DDTなどの例があります。

一方、厚生省は、食品ごとに残留する可能性があるそれぞれの農薬の「残留農薬基準」を定めています。しかし、次々登録される新しい農薬、そして拡大する輸入食品に含まれる新奇な農薬に対して、とても整備が追いつかない状態です。

どのみち、これらの「基準」は、実験動物による毒性のチェックが主体で、「環境ホルモン」としての作用を意識したものではありません。きわめて微量で作用する「環境ホルモン」に対しては、まったく異なる視点が必要になるはずですが、その検討は緒についたばかりです。

現状では、ほとんどの穀物、野菜そして果物から残留農薬(一般農薬および環境ホルモン農薬)が検出されます。検出率は、種類によって1%未満から数十%にわたります。特に小麦、大豆、柑橘類など輸入品は、「環境ホルモン」のマラチオン(マラソン)や一般農薬だが発ガン性が疑われているOPP(オルトフェニルフェノール)などの「ポストハーベスト(収穫後の貯蔵・輸送段階で使う)農薬」が検出されます。これらの残留農薬のなかには、主要先進国ではすでに製造が禁止されている、DDT,BHCまたディルドリンなど、土壌残留性の高いものも含まれます。

そこで、調理の前に残留農薬を意識した処置を絶対にやるべきです。その基本は、流水のなかでしっかり洗うことです。ジャガイモ、サツマイモ、ダイコン、カブ、ニンジン、カボチャそしてナスなどは、たわしやスポンジでこすり洗いすることが望まれます。ジャガイモとサツマイモの芽の窪みは切り取ります。ダイコン、カブ、ニンジンなどは、茎に近い部分は使わないようにします。

小松菜、ホウレンソウ、ハクサイ、レタス、シュンギクなどの葉菜類は、根に近い部分を使わないこと、そして1枚ずつ洗うことが要諦です。キャベツは、根に近い部分と外側の葉を使わないようにします。ネギやニラは、ボールに水を張って流水に5分ぐらい浸したあと、流水でこすり洗いします。シソは、洗ってもほとんど落ちないので、プランターなどで自家栽培しましょう。そして、虫食いを気にしないことです。

果物で皮があるものは、流水で洗ってから皮をむいて食べるのが基本です。ブドウも同様で、皮をむいてから口に入れるようにします。ミカンやオレンジの皮は、無農薬の確証があるもの以外は、ジャムにしないことです。レモンやグレープフルーツは、ポストハーベスト農薬にまみれています。レモンティーには、皮をむいたものを入れましょう。イチゴやサクランボは、無農薬の確証があるもの以外は、「食べない」という選択しかありません。輸入のリンゴジュースも、皮のまま押しつぶしてジュースにしているので、同様です。

|

(補足2) 以下は、主な食品について、抜き取り検査で検出されることがある「環境ホルモン性残留農薬」の状況と、個別の対処方法です。これは、食品に残留する「農薬全般」についての対処方法にもなるはずです。なお下記には、「厚生省リスト」にない「環境ホルモン」も含まれており、それには[*]マークをつけてあります。 コメ:輸入のアメリカ米に「ポストハーベスト(収穫後の貯蔵・輸送段階で使う)農薬」として使われるマラチオン(マラソン)、それを加工したせんべい、あられ、ピラフなどのコメ調整品にも。 輸入小麦:マラチオン、DDT 輸入小麦粉、パン:マラチオン (これらの対処方法は、最終項に記載) ジャガイモ:DDT(たわしやスポンジを用いて流水でこすり洗い、芽の窪みを切り取る) サツマイモ:ディルドリン(たわしやスポンジを用いて流水でこすり洗い、芽の窪みを切り取る) 輸入大豆:マラチオン、DDT(これの対処方法は、最終項に記載) ダイコン、カブ、ニンジン:ディルドリン(茎に近い部分を使わない、スポンジを用いて流水でこすり洗い) 小松菜、ホウレンソウ、ハクサイ、レタス、シュンギク:ペルメトリン、フェンバレレート、メソミル(根に近い部分を使わない、流水で洗う) ネギ、ニラ:(ボールに水を張って流水中に5分つける、その後流水でこすり洗い) キャベツ:ビンクロゾリン(根に近い部分と外側の葉を使わない、流水で洗う) カボチャ:国産にはディルドリン、輸入にはDDT(たわしかスポンジを用いて流水でこすり洗い) キュウリ:ディルドリン、ジペルメトリン、ヘプタクロルエポキサイド(流水で洗う) トマト:ペルメトリン、ジペルメトリン、フェンバレレート(流水で洗う、皮をむけば更に安全) ナス:フェンバレレート、フェノキシカルブ*(スポンジを用いて流水でこすり洗い) シソ:イプロジオン、ビンクロゾリン、マラチオン(洗ってもほとんど落ちない、プランターなどで自家栽培する、虫食いを気にしないこと) ミカン:該当するものなし(一般農薬について果肉は問題なし、流水で洗って皮をむいて食べる、無農薬の確証があるもの以外は皮をジャムにしない) オレンジ:カルバリル、ジコホル*(流水で洗って皮をむいて食べる、皮をジャムにしない) レモン:マラチオン、ベノミル、他に「環境ホルモン」ではないが発ガン性が疑われているOPP(オルトフェニルフェノール)が「ポストハーベスト農薬」として使われている(流水で洗って使う、レモンティーは皮をむいて) イチゴ:フェンバレレート、プロシミドン*、イプロジオン*(無農薬の確証があるもの以外は食べない) サクランボ:イプロジオン*、パラチオン(無農薬の確証があるもの以外は食べない) ナシ:カルバリル、マラチオン、ジコホル*(流水で洗って皮をむいて食べる) リンゴ:カルバリル、フェンバレレート(流水で洗って皮をむいて食べる) 輸入リンゴジュース:皮のまま押しつぶしてジュースにしている(飲まない) ブドウ:ペルメトリン(流水で洗って皮をむいてから口に入れる) |

いつの間にか「遺伝子組換え食品」を食べさせられている!

遺伝子組み換えとは、特定の機能を持つ遺伝子を「種の壁を越えて」別の生物種に組み込むことです。地球上すべての生物の遺伝情報は、共通する4種類の塩基の組み合わせによって規定されているので、このようなことが可能になるのです。例えば、殺虫性のある土壌バクテリアの遺伝子を組み込んだ作物が開発されています。「害虫抵抗性作物」といって、アメリカなどでトウモロコシやジャガイモが作られています。

この他、「除草剤耐性作物」というものは、特定の除草剤の影響を受けない、またはそれを分解する能力を持つ土壌バクテリアの遺伝子を組み込んだ作物で、大豆や菜種などがあります。その除草剤を大量の撒いて雑草が枯れてしまっても、作物は順調に育つというわけです。

アメリカの1999年の作付け割合は、害虫抵抗性トウモロコシが30%(98年26%)、除草剤耐性大豆が57%(98年42%)と、わずか数年で急激に増えました。今では組み換え作物の全耕地は3千万ヘクタールに及びます。これは日本の全耕地の6倍に相当します。

1998年5月にアメリカの市民組織がFDA(食品医薬品局)に対して起こした訴訟によって、図らずもこの問題の本質が明らかになってきました。提訴の趣旨は、適切な評価をせず、また適切な表示もしないで、遺伝子組み替え食品を市場に導入させたことによって連邦法に違反したというものです。

当初FDAは法廷で、「このような新奇な技術によって作られた食品が従来のものと異なるという、何らかの意味のある系統だった情報についてはまったく知らなかった」と主張していました。しかし、裁判の過程で提出された44,000ページに及ぶ内部報告書やメモ類によって、FDAの科学者たち自身が、「実質的同等性」を根拠に市場導入を急ぐことについて、深甚な懸念を抱いていたことが明らかになりました。

「実質的同等性」とは、組み換え作物の栄養成分が従来のものと変わらず、毒性やアレルギーについて特別の問題がなければ、従来の食品と同一とみなしてよいというものです。しかし、毒性やアレルギー反応は、相当長期間の摂取のあとに発現しうることを経験が示しています。また人間のアレルギーを、実験動物によって検証することについては、アレルギーの専門家が疑問を投げかけています。ヒトや家畜などの腸内細菌への影響についても何の検証もされていません。

すべての生命保険会社は、遺伝子組み替え作物に起因する損害についての保険を組むことを、一貫して拒絶しています。このため、モンサント(アメリカの化学・医薬品会社で、遺伝子組み換え関連商品の開発・販売で世界のトップ)などは、タバコ産業で起こったような膨大な訴訟の可能性に対して、まったく無防備状態となっているのです。

また、広大な野外で、時間経過と共に何が起こるかは、まったく思案の外です。例えば、害虫抵抗性作物が、ターゲットとする害虫以外の、無関係な虫や鳥を害する可能性です。1999年5月に、この事例がイギリスの科学誌「ネイチャー」に掲載されました。これは「Btコーン」といわれる遺伝子組み換えトウモロコシのことで、「Bt」という天然の土壌バクテリアの遺伝子を組み込んでいます。「Bt」は害虫に対して絶大な殺傷力があるため、農耕の長い歴史のなかで利用されてきた「天の贈り物」です。

ということは、これを組み込んだ「Btコーン」が、「汎用性のある」毒物であると立証されたようなものです。家畜たちは、これを飼料として大量に摂取します。彼らの、腸内細菌を含めた、健康への影響はどうでしょうか? そして、その肉を食べるヒトの健康は?

EUは直ちに、すでに認可していた「Btコーン」の輸入許可手続きを凍結しました(ちなみにEUは、ホルモン剤で肥育したアメリカ牛肉の輸入も禁止しています)。

「Btコーン」には、もう一つ重大な欠陥があります。害虫がそれに対する耐性を獲得したときに(専門家は4、5年以内とみています)、同時に「Bt」への耐性も獲得することです。メーカーはその間に利益を収めることができますが、「Bt」を活用して有機農法などを守ってきた無関係な農家は、末代まで甚大な損害を受けることになります。2000年1月にEPA(環境保護局)は、耐性を獲得した昆虫が増えるのを防ぐため、「Btコーン」の農場の周囲に面積で20〜50%相当分、普通のトウモロコシを植えて緩衝地帯とするよう義務付けましたが、はたしてそれで万全でしょうか?

また、組み替え作物が他の作物や野生種と交雑して、予想外の状況を引き起こす可能性もあります。付近の近縁種へ、遺伝子が「飛翔」する事例はたくさん観察されています。また、害虫や雑草が耐性を獲得したり、害虫が他の作物に「嗜好」を変えたりして、悪循環に陥る可能性は大いにあります。

|

(補足3) 最近「ヒト・ゲノム」つまりヒトの遺伝情報のほぼすべての解読に成功したことが話題になりましたが、これは、単に文字列を読み取っただけのことです。機能する単位としての遺伝子を、ヒトはいくつ持っているかさえまだ明らかになっておらず、その推定数は専門家によって28,000から140,000までの開きがあります。まして、文字列のどの部分がどういう働き(タンパク質の製造)をするかの解明は、ほとんどこれからの作業なのです。 このように、人類の現在の科学水準では、ゲノム(遺伝子の総体)の中身はブラックボックスです。遺伝子組み替えは、そのブラックボックスに一つの遺伝子を放り込む行為ですが、内部でその遺伝子がどの場所に落ち着き、他の遺伝子との関係がどうなっているかは、まったく見当がつかないのです。 組み換えなど遺伝子操作の成功率はきわめて低いのですが、何千回に1回の成功したケースで、特定の結果が外側に現れるのを観察できるだけです。遺伝子を安全確実に「操作」できる水準からは、大きい隔たりがあります。前記のFDAの内部資料でFDAの科学者自身が、1つの機能遺伝子の導入によって、(目的とする有益な特性だけでなく)2つ以上の特性が現れる可能性が30%以上あることを認めています。 |

アメリカの農家が組み換え作物を導入した理由は、ただ「楽ができる」という一点に尽きます。収量は、モンサントなどの主張とは裏腹に、大豆の場合約10%減少しています。種子や農薬の購入費もかさみます。それでも、「家族旅行などにも行けるようになったし、止められない」というのです。こうして、総合ライフサイエンス会社に脱皮しようとして、2年間に80億ドルを投じてバイオ会社や種子会社の買収を重ねてきたモンサントから、毎年のように新しい種子(除草剤「ラウンドアップ」の多用に耐えられる「ラウンドアップ・レディ」)を買い、あわせて除草剤(「ラウンドアップ」)を買うことになるのです。

食品の表示はこのままで充分でしょうか?

この状況は、消費者には何のメリットもありません。急拡大のなかで置き去りにされてきたアメリカの消費者も、組み換え作物は「地球の食糧危機を救う」打ち出の小槌ではなく、モンサントなどの利益目的(種子販売会社自身が製造している農薬の使用増と独占状態の維持を狙うもの)だったという実態に気づき始めています。いまやアメリカの消費者の80%以上が、組み換え食品の表示の義務付けを望んでおり、アメリカ政府もようやく検討を開始しました。

現状では、耕作者の記録義務はなく、流通業者の分別義務はなく、食品としての表示義務もないので、すべてがごちゃ混ぜで流通している状況です。トウモロコシと大豆だけで加工食品の70〜80%に含まれることになるといいます。消費者にとって識別はたいへん困難で、また疫学的に健康への影響を追跡調査する手段も断たれています。

そのアメリカで、いわゆる「有機食品」の選択傾向は年々強まっており、10年間に毎年20%増えて、60億ドルの産業になりました。2001年3月に予定されている連邦政府の「有機食品」のガイドラインでは、組み換え食品を「有機」に含めないことは確実です。

曲がりなりにもこうした表示が行なわれるようになると、消費者は狭い通路をこじ開けて、安全性が確信できる食品を求めるようになるでしょう。そうなると、農家は組み換え作物の作付けを減らす可能性があります(2000年に入って、すでにその傾向が出てきました)。

|

(補足4) こうして、「先頭ランナー」モンサントは、じわじわ苦境に追い込まれています。2000年1月7日のウオールストリート・ジャーナルは、長期の投資対象としてもモンサントは疑問があると指摘しました。過大な投資のツケを緩和するために、近くファーマチカ・アンド・アップジョンと合併することになりましたが、その際、農業・バイオ事業は分離して別会社とする予定です。 またモンサントは、ロックフェラー財団のゴードン・コンウェイの助言で、「ターミネーター技術」の商業化を断念すると発表しました。これは、買収したデルタ・アンド・パインランドとUSDA(農務省)が共同特許を持っている技術で、第2世代の種子からは発芽できないように、胚芽を殺す毒素遺伝子(時限爆弾)を組み込む技術です。そして販売用の種子(第1世代)からはきちんと芽が出るように、種子の採取直前に複雑な操作を施します。これは農家の支配と種子販売の独占を狙ったものですが、悪魔的な技術だと各方面から批判されていました。 |

こうした状況のなかで、日本の農水省や厚生省は何をやってきたのでしょうか? 市場におけるアメリカの状態を、そっくり日本に持ち込んだのです。

厚生省は1996年9月に早々と、除草剤耐性大豆、害虫抵抗性ジャガイモなど4種7品目の遺伝子組み替え食品を認可しました。その後も認可を追加して、今では日本モンサントなど海外5社と日本の1社(麒麟麦酒)から申請された、7種(大豆、トウモロコシ、ジャガイモ、なたね、綿実油用わた、トマトおよびてんさい)29品目が認可されています。麒麟麦酒は、今のところ(申請した「日持ち性向上トマト」を)実用化する考えはないとしています。

認可といっても、法律の裏づけもなく、業者が任意に提出した資料を見て黙認するという、事実上フリーパスに近いものでした。2001年4月1日からは、法律に基づいて安全性審査したものだけを流通させることに改定しましたが、当局が独自の安全テストをするわけではないので、本質は何も変わらないでしょう。

一方、組み換え作物の食品としての表示義務は、日本ではこれまで何もありませんが、農水省は2001年4月施行予定で表示についてのJAS規格の改定案をまとめています。対象は、大豆、トウモロコシ、ジャガイモなど、およびこれらを原材料とする豆腐、納豆、豆乳、味噌、コーンスナック菓子、コーンスターチなどです。これらについて、原材料が組み換え作物のものは「遺伝子組換え」とし、原材料が生産・流通段階で分別管理されていないものは「遺伝子組換え不分別」と表示することにしています。表示義務があるのは、これらのケースだけです。

この一見もっともらしい規定は、重大な問題を含んでいます。「Btコーン」など飼料用作物は、いずれ肉や卵や乳製品などの食品に転換してヒトに摂取されるものですが、これらがすっぽり抜け落ちています。また、遺伝子組み換え作物を原材料としていても、加工工程でタンパク質が除去・分解されて食品中に存在しないものは「表示不要」としていますが、問題はその内容です。なんとこれに該当するものとして、しょう油、コーンフレーク、マッシュポテト、ポテトフレーク、そして冷凍・缶詰・レトルトのジャガイモ製品が列挙されているのです。これらはいずれも、主要な栄養素として、タンパク質を含むものです。

日本の実情といえば、大豆の97%は輸入、このうち確実に遺伝子組み換えでないといえるのは特定品種や有機大豆など4%に過ぎません。トウモロコシはほぼ100%輸入で、飼料用と加工用が一体として流通しており、組み換え有無の分別流通はありません。結局、表示義務があるとされる食品のほとんどすべてが「遺伝子組み換え不分別」の表示になり、その他に、組み換え遺伝子の影響が疑われる多数の無表示食品(肉類、卵とその加工品、乳製品、しょう油、ジャガイモの加工品、コーンの加工品など)を消費者は目にするようになるでしょう。まるで、消費者を「判別困難」に追い込むことが本当の狙いではないかと思わせる規定ですが、もしそうだとすれば、たいへんよくできているとはいえます。

これについて、EUはどうなっているでしょうか? EUも日本と同じように、当初は遺伝子組み換え作物を相次いで認可しました。しかし、「Btコーン」の問題点などが明らかとなった状況を受けて、1999年6月に、2002年まで一切の遺伝子組み換え作物の生産・輸入認可を凍結することにしました。それまでに、この問題を根本から見直すことにしたのです。

また表示義務に関してEUでは、すでに1998年5月から大豆とトウモロコシについて制度化されていますが、2000年4月からは遺伝子組み換え作物が1%以上混入しているすべての食品、加工品に義務付けることにしました。これは、アメリカの集荷・輸出業者、そしてEU域内の輸入・流通業者に二者択一を迫るものです、「組み換えあり」か「なし」のいずれかを。「遺伝子組み換えでない」という表示をするには、組み換え作物の混入率が1%未満であることを、立証しなければなりません。

日本とEU、同じ輸入国の立場でこれだけの違いが出るのは、行政が市民を向いているかどうかによるのでしょう。日本のやり方は、消費者はおろか農家のためにもならないものです。

そして国内では「農」の荒廃が進んでいます

食糧の輸入依存が高まるにつれ、国内生産の「生存可能領域」はどんどん狭くなってきました。供給の主体を輸入品が占め、国内生産が皆無またはごく少量となった品目は広範にわたります。麦類、飼料用穀物、雑穀、大豆などの豆類、搾油用の菜種、羊肉、そしてバナナやパイナップルのような熱帯産果実などは、以前から輸入品に地位を譲ってきた品目です。加えて、果汁、トマト加工品、塩蔵・冷蔵野菜、ハム・ベーコン、ナチュラルチーズ、植物油脂類、粗糖なども輸入品が供給の主力となってきました。

生鮮野菜でさえ、たまねぎ、カボチャ、ブロッコリー、アスパラガスなどの輸入が増えてきました。水産物でも、1985年に86%だった自給率が、1998年には57%まで落ちました(図3)。この25年間に輸入量が急増した品目は、えび類、まぐろ・かじき類、さけ・ます類、うなぎ調整品、かに類などで、いずれも輸入量の上位を占めています。

むしろ、残されたわずかの領域を列挙した方が、話が早いでしょう。それは、もちろんコメ、そして多くの生鮮野菜、そして新鮮果実の約半分の品目です。鮮度が重視される飲用牛乳や鶏卵も一応これに該当しますが、輸入飼料に依存している現状では、国産というには抵抗があります。牛肉、豚肉、鶏肉なども輸入飼料に依存しながら国内生産されていますが、輸入品に対する決定的な強みは少なく、生産量は減り続けています。水産物で自給率が高いのは、かつお、さんま、いわし類ぐらい、加えて海面養殖の、のり・こんぶ・わかめ類、ほたてがい、かき類などがあります。

|

(補足5) コメについては「減反」の問題があります。自由化したといっても消費量が減り続ける状況では、作付けを減らさなければバランスが取れません。ご存知のように、輸出するほどの競争力はとてもないのです。 そこで、毎年のように「新たな」減反枠を各県に割り当て、県はそれを各市町村に割り当てるわけです。その先は、農協などが関与して集落ごとに配分し、各農家に及ぶという仕組みです。 これは事実上のノルマで、達成しなければ「転作助成金」を減らされるなどの「報復」を受け、その集落または市町村の全農家が影響を受けるのです。これには法的な裏づけもなく、たいへん問題がある仕組みですが、これに代わる名案を見つけられないでいるのが実情です。コメ生産を過保護にする一方、消費の低落防止に何の手段も講じなかったツケともいえます。 |

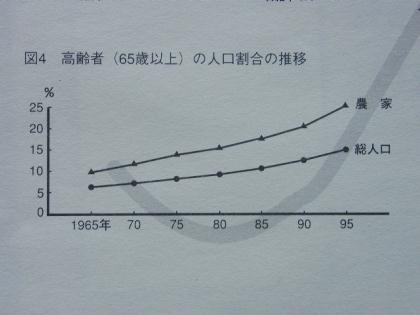

こうして、「ジリ貧」傾向をたどる「農」の前途を見限って、若者は農村を離れ、あるいは農業以外の職を得ようとします。当然、後継者を確保することは難しくなり、担い手の減少(図2)と高齢化(図4)がどんどん進展することになります。かつては耕地面積減少(図2)の主因は住宅や工場用地への転用でしたが、最近は「耕作放棄」によるものが最も多くなっています。いったん放棄した農地は、急速に雑草が繁茂したり土壌が流失したりして、再び農地として復活させるのは容易ではありません。日本は、気候にも水にも恵まれた世界でも有数の農業適地、しかも食糧自給率がわずか40%という状況で、この有様です。何かが狂っていることは、間違いありません。

この状況を大局的に見ると、アメリカの環境収奪式農業を「目先だけ」守るために、日本の自然調和型農業を犠牲にするという構図が浮かび上がってきます。自由貿易を「絶対善」だとする単純な仕掛け(戦略)に、当然起こってくる結果について何の検証もしないで、簡単にはまってしまった。食糧を工業製品と同等に扱って(アメリカの狙い通りに)交渉の取引材料にしたために、抜き差しならない状態に陥ったともいえるでしょう。本来なら、各地の風土(地形、地質、気候など)と伝統的な食生活に配慮しながら、適地適作を追求するしか世界の食糧問題を「持続的に」解決する道はないことに、もっと早く気づくべきでした。

|

(補足6) 不幸なことに、日本の関係者の多数は、アメリカ流の大規模経営を追求することが生き残る道だと考えています。表層でしかアメリカを見ないで、その真似をするとうまくいくと思うこの悪弊は、これに限らず、日本のあらゆる分野で見られます。 一例を挙げると、2001年から導入しようとしている「日本版401k(確定拠出型年金)」があります。金融のプロの銀行でさえ、安全確実な投資先はけっきょく国債しかないと確信しているこの時代に、課税優遇措置などをエサにして、大和民族全体を「金融投資家」に仕立て上げようとしています。仕掛けを作っておけば、年金の掛け金だけでなく、いずれ手持ちの預貯金なども動員して、株や債権、投資信託などでの運用に熱中するようになり、それによって資本市場が活性化するだろうという筋書きです。 |

さて、単作あるいは少品種大量生産の、大規模経営の問題点は多岐にわたります。連作障害が出やすい、農薬の大量使用、土壌微生物やミミズの減少、土壌の有機物の減少、地力の衰え、害虫を食べる天敵の減少、害虫の耐性の獲得、更なる農薬の投与という悪循環にはまりやすく、害虫の集団発生や干ばつに弱く、見かけとは逆に脆弱で安定性を欠きます。そして、水、エネルギー、農薬、化学肥料、農業機械などへの大量投資でかろうじて支えられているのです。

低農薬または無農薬での、混作あるいは多品種少量生産の田畑は、病害が出ても全体に広がることはなく、害虫が増えれば天敵(虫、カエル、トカゲ、鳥など)もまた増殖します。雑草は、格好の有機肥料になることもあります。こうした自然調和型の農業は、農家以外からの担い手の数を増やすのにも向いており、これが栄えるような構造を造ることが、まさに期待される行政の役割だといえるでしょう。「農」の荒廃は、国土の荒廃につながります。

すべては消費者の選択で決まります

この数十年にわたって日本では、都市の消費者と農村との、不幸な対立の構図が醸成されてきました。都市の消費者は、詳細については何も知らされていないけれど、農業振興と称して莫大な税金が投入されていることぐらいは知っています。それによって、事態が良くなるどころか年とともに袋小路に追い込まれているので、膨大な予算が生かされていないことを敏感に感じ取っています。マスメディアも、多くの場合、その認識を補強する記事を報道してきました。この認識は、大局として本質をとらえているといって間違いないでしょう。

しかし一方では、人口で圧倒的多数を占める都市の世論が食糧自由化への大きい圧力となり、アメリカや穀物・食品メジャーの思うツボにはまりました。そして、自給率向上への強い意志も展望もないまま、ずるずると流されてきたのです。行政は、一貫して対策すべき対象を取り違えてきました。課題は消費の側にあるのに、もっぱら農村(農家)を対策しようとしたことが、最大の誤りです。そして、消費者に正確な情報を与えることを、拒み続けてきたことも---。充分な情報があれば、消費者は賢明な行動をとるものです。

これらすべての結果として、都市の消費者を含む関係者の全員が、自らまいた種のツケを払うことになったのが今日の状況といえるでしょう。この構図を、消費者のあなたは変えることができます。まず、現状をきちんと認識して、「食」について圧倒的な関心を持つようにしましょう。無関心は、けっきょく自分の首をしめることになります。

アメリカと比較して日本のありがたい点は、国産の作物が、今のところ、奇抜な遺伝子で「汚染」されていないことです。できるだけ遺伝子組み換え食品を避けること、まずこれを中心の信条にしましょう。そうすれば自ずと何を選ぶべきかが、浮かび上がってきます。

必然的に畜産物は、国産の飼料が確保できているもの以外は、可能な限り避けることになります。もともと畜産物は、エネルギー効率の最も悪い生産物で、産物の肉でなく飼料の穀類そのものを食べれば、カロリーベースで、7〜8倍の人口を養うことができます。また「環境ホルモン」のほとんどは脂溶性なので、肉の脂身に多く含まれているのです。味噌、しょう油造りに欠かせない大豆は、とりあえずブラジルなどからの輸入品に切り替えながら、急いで国産の作付けを増やす必要があります。価格は、消費量が増えれば、順次下がってくるでしょう。

こうなると、栄養の相当部分をコメから摂ることになります。当然、白米でなくビタミンの多い胚芽米にするべきです。コメからは、「環境ホルモン」ではありませんが、農薬のイソサチオンが検出されることがあるので、できれば無農薬・有機栽培のものを選びたいものです。これは、現代の「最強の食品」です。値段が高い分、少ない量をよく噛んで食べるようにしましょう。またパン食は、すでに食習慣として定着しており、日本では麦作より稲作が適しているという状況下で、名案があります。それは、従来のパンから「玄米パン」に替えていくことです。玄米は、一般に使われる精白した小麦粉に対して、ビタミンB1、ナイアシンそして植物繊維がそれぞれ約5倍あります。食感やうまさについては、特に差はありませんが、これも本格化すれば新しい工夫が次々と出てくるでしょう。要は、固定観念を変えるだけです。

コメに加えて、食事の主な献立は、イモ類、魚介類、藻類、キノコ類、豆類、野菜類、果実類などとなるでしょう。ハマチやタイの養殖ものはお勧めできません。魚網に塗られる毒物で「環境ホルモン」でもある有機リンや、餌に混ぜて投与される抗生物質の影響があり、エネルギー効率の点からも、餌にするイワシなどをそのまま食べることが望ましいのです。また、日本人が好んで食べるエビ類とウナギ(調製品を含む)の9割以上は東南アジアなどから輸入している養殖物で、過密養殖による病気対策として抗生物質の投与が行なわれるなど、なるべく避けたい食品です。古い養殖場を放棄して新たに造成する過程で、マングローブの原生林が次々破壊されるという事実もあります。

もう一つ重要なことは、野菜や果物の外観を気にしすぎないことです。そもそも消費者が原因なのか、ス―パーなどがそう仕向けたのか、はっきりはしませんが、食品の外観や均一性への要求が、日本の農業をどれだけゆがめ、どれだけ過大な負担を強いているかは、計り知れないものがあります。不均一で外観も様々なものが出来てくるのが自然の姿なのです。買い物に行くと、半ば習慣的に外観によって選別している自分を発見することがあると思います。しかし均一で見掛けがいいものほど、概して様々な作為が加えられていて、生命エネルギーのレベルは低くなっていることを知っておくのは無駄ではないでしょう。

「食」のすべてについていえることは、消費者の賢明な選択が、じわじわと、国内および海外の農業、畜産業そして漁業を適正な方向に誘導するということです。それを、確信するようにしましょう。

「環境ホルモン」や「遺伝子組み換え作物」の問題は、図らずも、私たちが「食」について真剣に考えるきっかけを与えてくれました。これを「天の采配」と受け止めることもできます。これまでの日本の「食」と「農」のパラダイムを、根本的に変える大きいうねりを引き起こす可能性が見える気がしませんか? 私たち消費者は、すべてを動かす「大権」を持っているのです。

[このページのトップへ戻る]

[「時代の分水嶺」の目次(contents)]

Copyright©

2000 Eisei KOMATSU